1949年錢學森在加州理工學院任教

1

100年前,俄國十月革命勝利後全世界有幾十個國家成立了共產黨組織。這100年來,世界共產主義運動經歷了興盛和衰落不同階段,在世界三個大國中表現各異。除蘇共從政權頂端淪為在野小黨之外,中共奪取政權後至今未顯衰落痕迹,倒係美國共產黨從1919年成立後,從來沒有弄出咩動靜,這後面的原因值得玩味。

中共通過組織軍隊,武裝暴動,成功地推翻了中華民國政府,如今係擁有近九千萬黨員的執政黨。而美共自成立以來其黨魁曾經參與總統競選不果,二戰時期最壯大的時候,黨員才不過8萬人左右。

49年後的大陸中國,不管係懷疑共產主義意識形態還係批評該黨某一領導人,也不管這種懷疑和批評係以咩形式,統統都被禁止,違者入罪,現在發展到連討論憲政都被看作係要推翻政權而受到刑罰。而就在中共軍隊向民國政府發起全面進攻的前夜,美國聯邦司法當局於1948年6月把12個美共中央領導人送上了法庭,起訴罪名係該黨提倡用暴力推翻政府的政策違反了《史密斯法案》。(Smith Act)該法案以發起人史密斯(Howard Smith,1883-1976)命名,1939年7月眾議院、1940年6月參議院通過後生效。法案禁止任何意圖推翻美國政府的言行。

一個怪異的現象係,在共產黨中國出世長大的中年人過去一般都聽講過美國有過一個叫麥卡錫的參議員(Joseph McCarthy,1908-1957),但恐怕沒有幾多人知道同時代美國還有過這個叫史密斯的眾議員。麥卡錫係以反共而出名的,但在中國人們知道他唔係因為他反共,而係因為他反共的手段和方法有問題被冠以麥卡錫主義,而麥卡錫主義係中共拿來作為靶子醜化美國反共運動的。同樣,史密斯眾議員也反共,但他走立法渠道反共,這讓中共搵唔到下手的地方,所以我們就不知道他。

中美兩地之間反共的結局更係有天壤之別。大陸嗰度中共以“無產階級”專政鎮壓了一切反共的個人和團體,而在美國這邊,美共大大小小成員被審查、被審判的很多,他們都以憲法第一修正案保護言論和集社自由為自己辯護,卻沒有一個因為係加入共產黨而定罪。那12個美共領導人的官司打了8年,最後最高法院裁定,“如果沒有具體行動,信仰本身不構成犯罪”推翻了下級法院的判決(見維基:Smith Act)。

就這樣,這100年來,當共產黨在其他國家大起大落的同時,美共卻在社會輿情排斥和抵制下撐到今天,而麥卡錫只係這個國家持續的反共浪潮中一個代表人物。換一句話講,美國社會的反共從來就沒有停止過,麥卡錫主義並唔係一個孤立的現象。因此,了解麥卡錫和麥卡錫主義,我們需要先了解一下麥卡錫主義形成的背景。在中文世界裏,則還有必要了解一下在49年後的大陸中國,麥卡錫和麥卡錫主義之間的同異係怎樣被扭曲的,大陸教育、學術、思想界係怎樣在麥卡錫使用了錯誤手段反共這個環節上做文章的,從而達到他們詆毀美國反共運動的真正目的。比如圍繞50年代錢學森回國的原因和過程嗰個事件。

2

進入1949年後,中共取得內戰勝利已成定局,錢學森從德國回到加州後立即着手入籍申請。但他在表格“係否加入過納粹或者共產黨組織”欄目內沒有聲明、解釋自己1936年前後在加州理工學院參加過一個主要係來自蘇聯和東歐國家同學組織的共產主義外圍活動小組的情況。他不知道的係,嗰個組織內有洛杉磯警察局專門針對當時政治社團而打入的便衣警察。(見維基“Red Squad”條目。)所以那時錢學森已經上了當地警察局監控的共產黨名單了。這係導致後來錢學森被遣送回國的直接原因。而間接的原因很多,嗰啲和反共大背景有關。(詳細見洛杉磯時報文章鏈接)

1939年8月美國國會通過了一個《哈奇法案》(Hatch Act),其中有禁止聯邦僱員加入以顛覆美國政府為目的政黨,這針對的其實就係共產黨。次年《哈奇法》的對象延伸到州及以下政府部門使用聯邦基金的嗰啲僱員。到了杜魯門政府時,由於政府僱員中不斷有美共黨員自首或者被揭發出來,46年11月杜魯門以9806號總統行政命令設立了一個“總統臨時僱員忠誠委員會”(the President's Temporary Commission on Employee Loyalty)來執行該法律。47年3月在聽取了該委員會的報告之後,杜魯門發出了第9835號行政命令,要求全面地檢查聯邦政府官員的忠誠度(通共的另一種表述)。杜魯門在該行政命令里強調,雖然絕大多數政府僱員的忠誠係沒有問題的,但係政府工作中出現任何不忠誠或者顛覆分子對於我們民主程序就構成了威脅。(《杜魯門回憶錄》下卷,第350頁)

為執行該項行政命令,聯邦政府的每一個部門都專門設立了“忠誠調查委員會”(Loyalty Review Board),按照司法部長提供的標以“極權主義者、法西斯分子、共產黨和破壞團體”的名單調查每一個僱員,如果發現有合理的根據懷疑僱員的忠誠度,他/她將立即被開除。雖然美國軍方情報部門在40年代初已經掌握錢學森疑係共產黨的線索,但係並未展開實際的調查。而49年審批入籍申請正好成了審查他的契機。審查結果認為錢學森不僅有參加共產黨組織的嫌疑,而且故意隱瞞這個事實。1950年6月6日聯邦調查局上門通知錢學森,告訴他,他接觸機密文件的資格被取消,不能再從事軍方有關的項目。

現在看起來,當時嗰個初步處理意見還算係非常客氣的,只係不能繼續接觸機密而已,但這對錢來講不啻於捆了他的手腳,還嚴重傷害了自尊心。兩個星期後他決定返回大陸中國。不過在離境時,海關在他的行李中發現啲具有保密性質的文字、數據和材料等,錢隨即被捕。移民局決定以他在入籍申請中故意隱瞞曾加入共產黨外圍組織為由將他遞解出境。由於錢曾經從事大量機密性質的研發項目,軍方決定將其留置5年後放行。因為錢自1947年已經獲得永久居民身份,所以在等待回國的那段時間裏他仍然可以工作,也沒有被拘禁,只係不能接觸機密罷了。

這就係50年代初錢學森離開美國的過程。但係大陸幾十年來根據中共宣傳的需要,錢回國被講成既係他熱愛中共政權的表現,又係麥卡錫主義迫害正直、清白科學家的證據。可係嚴格講來,麥卡錫出名係1950年2月,麥卡錫主義形成係1953年初他贏得第二任期後出任調查委員會主席一職。就算係當時錢學森受到了迫害,那恐怕也只係個案,同麥卡錫主義沒有關係。因為在他出事那時,麥卡錫還只係一個沒有幾多影響力的新科議員。

49年後由於政治宣傳,大陸民眾意識里和認知上存在很多誤區,其中包括50年代發生在美國的麥卡錫和麥卡錫主義這個歷史現象。對此,北京師範大學法學博士、北京市黨校侯且岸教授也有一份貢獻。據中共官方網站介紹,這位侯教授開創了系統的、跨學科與跨文化的美國現代中國學研究,且在該項研究中居國內領先地位。然而他在一篇研究費正清(John Fairbank,1907-1991)學術生平文章里這樣講:“早在五十年代初期,由於冷戰的加劇,美國極右勢力製造反共輿論,導致麥卡錫掀起反共狂潮”。在同一文章里他還講:“特別係50年代初麥卡錫主義猖獗一時,更加劇了(遏制和孤立中國)這種敵對關係……”

可係如果稍微了解一下美國歷史,我們可以發現侯文中涉及麥卡錫的結論中包含有很多錯誤。簡而言之:40、50年代麥卡錫的崛起和麥卡錫主義的形成兩者之間既有聯繫也有區別。如果僅僅從“反共”層面上去看,麥卡錫主義被後世詬病的係它的手段而唔係它的對象,不能把這兩者簡單地混同起來。出現這種現象,除了他對美國政治了解不深不全外,另外一個原因係中共歷來根據意識形態的需要隨意剪接、編排歷史。長久地浸淫在這種政治文化體系中,學術界亦不能避免。這也係在中文世界裏澄清麥卡錫身後謬誤的意義所在。

謝偉思與毛澤東、朱德等合影

3

1858年,麥卡錫的祖父帶着一家從愛爾蘭移民美國,他們在威斯康辛州東部愛爾蘭人聚居區落腳,然後開了一塊農田就安頓了下來。那地方在芝加哥北面大約200英里,當時四周仍然係荒蕪的平原。到了麥卡錫父親的時候,老麥卡錫慢慢地開拓了一個140多英畝農場,靠種地和奶業的收入養活了一家。1908年11月,排行第五的約瑟夫·麥卡錫出世了。

不像歷史上美國主要政治人物如總統、聯邦部長、議員等大多都有啲顯赫的家庭背景,麥卡錫係在其父親用原木搭建的小屋(log cabin)中長大的。才十幾歲他就係家裡的全勞力開始在地里幹活,還要照料家禽牲畜。這樣一直到21歲時麥卡錫才在鎮上高中註冊,和14、15歲的孩子一起在教室里上課。不過他成功地講服校長讓他上比別的同學多一倍以上的課程。結果他用了9個月的時間讀完了高中,1930年6月拿到了畢業文憑。事實上,他係他們家大人小孩中唯一讀完高中的。(《Reexaming The Life and Legacy of America‘s Most Hated Senator》以下簡稱《R》P.23。)

但係在申請大學時他遇到的麻煩,招生辦老師懷疑他係否真嘅只用了9個月就讀完了高中課程。這時他那校長又給了他足夠的支持。終於,在別人到這個年齡已經畢業的時候麥卡錫才開始讀大學。他先選了電氣工程科目,結果發現數學太難而改學法律。在法學院讀書期間,他日間係拳擊隊、辯論隊成員,晚上則在加油站打工。1935年他從法學院畢業並通過了律師資格考試。這聽起來有點匪夷所思,但係反過來證明麥卡錫具有較強的記憶能力,能夠應付考試。

早期的愛爾蘭移民和後期的亞裔一樣,大多數傾向於美國民主黨的政策,麥卡錫一家也係這樣。1932年大選,羅斯福在威斯康辛州獲得了67%的選票,全國一共贏得了42個州的選舉人票。到了1938年麥卡錫第一次競選公職,他也係以民主黨的背景,成為地區歷史上最年輕的法官。

41年珍珠港事件發生後,雖然法官的身份可以讓麥卡錫免於兵役,但係他仍然選擇留職從軍,加入海軍陸戰隊。因為有朋友告訴他,服兵役,尤其係海軍陸戰隊嚴酷的條件對任何有志從政的人來講都會有很大的幫助。(《R》P.30)

麥卡錫係以少尉軍銜接受情報官訓練,1943年隨部隊開往南亞所羅門群島地區。就在船上為第一次跨越赤道的水手舉行的傳統儀式中,麥卡錫不慎摔斷了腿骨,但係他在給威斯康辛報紙發送的新聞稿中卻講自己在戰役中受了傷。那時通訊條件、手段都非常落後,當事人自己講咩,旁人很難去核實,所以給喜歡撒謊的人創造了機會。事實上,陸戰隊經歷讓麥卡錫後來在競選參議員時誇大、編造自己從軍故事提供了很多方便。比如他雖然有一個俯衝轟炸機后座的炮手,但係在戰場7個月中他只隨機上天了12架次。但這不妨礙他在後來競選時給自己安排了一個雅號叫“尾炮手喬”(Tail Gunner Joe)。為了有資格獲跨軍種“飛行優異十字勳章”(Distinguished Flying Cross)最低標準,麥卡錫戰後聲稱自己一共參加了32場戰役。52年麥卡錫氣勢如虹時陸戰隊未加審核就授予了他。他印製了750,000明信片,上面有他穿着陸戰隊制服的照片。誇大事實和撒謊只有一步之遙,這一切應該係他決定從軍的一開始就計劃好了的。

1943年還在服役時,麥卡錫就告訴他的教官出年他要競選聯邦參議員。1944年3月,他寄出了候選人申請表,不過這次他係以共和黨身份。一般來講,有意競選公職的人臨時轉換黨團關係並不少見。這樣做的主要考慮係為了增加獲勝的機會,但這同時也講明候選人本身並不具有強烈的黨派政治立場和理念。不過那時麥卡錫從民主黨轉換成共和黨還有威斯康辛州自己的特點。

自1897年第55屆國會到麥卡錫準備參選的1944年那將近半個世紀里,威斯康辛州一共舉行了20次參議員競選,民主黨只贏了其中兩次。也就係講,在聯邦議員競選時,共和黨候選人獲勝的機會遠大於民主黨。這樣的趨勢讓麥卡錫感到,如果以民主黨人資格挑戰共和党參議員席位,他勝算的機會係百分之十。不過,如果以二戰“英雄”的背景先參與共和黨黨內初選,贏得機率係50對50。但如果黨內初選贏了,最後同民主黨對決時贏得概率就相當於百分之九十。這跟“田忌賽馬”係同樣道理。不過這樣做暴露了麥卡錫對民主、共和兩黨的理念都沒有強烈的認同。

由於一直到初選投票前幾個星期才從軍隊退役,44年黨內初選麥卡錫根本沒有機會宣傳造勢,所以沒有出線,不過倒也賺了不少名聲。45年他的法官任期滿了,不過地區里沒有人挑戰他,所以自動連任。到46年,麥卡錫真嘅在黨內初選時把對手擠出競選、獲得提名,並在年底贏得了參議員的選舉。

1946年中期選舉係共和黨在少數派席位上坐了14年後同時贏得了參、眾兩院多數黨資格。在那屆新科議員中有兩名後來成為美國總統:民主黨肯尼迪和共和黨尼克松。肯尼迪雖然也係愛爾蘭後裔,但係他家庭背景雄厚,而麥卡錫的父親係連高中都沒有讀完的農場主。不過麥卡錫係從中西部偏遠鄉鎮里長大,到了21歲才讀高中,靠半工半讀才拿了法學文憑。所以當他38歲成為參議員時仍然為人贊道,他的那種經歷能夠成為參議員在當時很多人都不敢輕易相信。

4

還在麥卡錫成為參議員之前的1945年,紐約和華盛頓分別發生了《美亞》(Amerasia)雜誌案和本特莉(Elizabeth Bentley,1908-1963,美共黨員、蘇聯間諜)投誠案。“美亞案”在短期內帶來的後果係暴露了美國太平洋關係學會(Institute of Pacific Relations,IPR)的親共立場,而本特莉陸續向聯邦調查局提供了總共87人的名單,那係些為蘇聯提供情報的美國公民和在美國的蘇聯人,其中24名美國政府僱員立即遭到解僱。值得留意的係,這些事件和其中涉及的人既係後來麥卡錫反共的具體目標,也係麥卡錫主義的實質內容。

《美亞》係由費爾德(Frederick Vanderbilt Field,1905-2000。美國鐵路大王范德比爾特後裔)出資在1937年開始發行的一份雜誌。費當時係太平洋關係學會的資助者,也係該學會執行主席卡特(Edward Carter)的助手。關於他的政治身份,50年代初費爾德在國會調查時否認加入過共產黨組織,但晚年他在自傳里宣稱他係美共“無黨籍的黨員”(member at large)。菲而德在美亞雜誌的搭檔係烏克蘭出世的美國人賈菲(Philip Jaffe,1895-1980)。賈菲在1937年6月以美亞雜誌編輯身份到中國訪問,還到過延安,因此成為第一批“突破封鎖線的人”。在延安採訪毛澤東、周恩來時由拉鐵摩爾(Owen Lattimore,1900-1989)擔任翻譯。(見謝偉思傳記《為中國蒙難》P.130。)

1945年1月號《美亞》雜誌刊登了一份同戰略情報局(Office of Strategic Service,OSS)關於泰國局勢的秘密報告內容完全相同的文章。3月11日,OSS調查人員秘密進入《美亞》辦公大樓搜查,發現辦公室里還有其他幾百份國務院、海軍等政府機構的秘密文件,甚至有絕密文件。調查工作隨即被交給聯邦調查局。FBI接手後一共調派了75名特工和技術人員參與偵辦美亞案件,最後形成多達17000頁的案卷。在竊聽和跟蹤賈菲的過程中,發現國務院僱員、海軍情報人員以及前駐重慶大使館二等秘書謝偉思等多人涉案。6月,謝、賈6人同時被捕。

謝偉思(John Service,1909-1999)出世在中國四川(成都)傳教士家庭,青年時代回美國讀了大學,1933年考取了外交官資格後被派遣到重慶大使館。二戰期間,升至二等秘書。1944年7月,謝偉思以文職人員身份隨美軍軍事觀察組進駐延安。

提議美軍在延安設立觀察組係中共的高明手段。它既可以打破蔣介石對延安政治和軍事兩方面的封鎖,同時又增加了他們在斯大林面前的籌碼,此外還可以借美國人之口,替他們做宣傳。駐華外交官不識毛、周之奸詐,借史迪威(Joe Stilwell,1883-1946)之力促成了這樁“好事”。而時年35歲的謝偉思對共產主義的好感和熱情正好為毛澤東所用。那段時間他從延安傳送回重慶的報告完全從中共的立場、利益出發。他一方面歌頌延安所謂的開明政治,另一方面批評蔣介石的獨裁專制。謝偉思聽信毛澤東關於中共係代表中國之未來的花言巧語,所以希望美國對華政策向支持中共方面傾斜。

1944年8月,赫爾利(Patrick Hurley,1883-1963)以羅斯福個人特使的身份到達中國,旋即接任大使一職。當時日本尚未投降,二戰仍在進行,國共政治、軍事未來格局和走向還不清楚。不過美國支持蔣介石政府的對華政策係明確的,而中共想要提升政治地位和擴大生存空間最終推翻國家政權的目標也係明確的。但係駐華使館外交人員“公開地建議中共、除非得到控制權,否則唔好同政府軍隊合作”。(見赫爾利辭職信,《白皮書》582頁,)赫爾利感到謝偉思不宜繼續在中國擔任外交工作,遂要求國務院將之召回。

45年4月12日謝偉思回到華盛頓。由於已經失去了可以影響對華政策的官方渠道,一個星期後,他約賈菲見面。在酒店房間里,謝偉思把他從中國帶回的8份報告、其中有中國提交給美國政府屬於機密性質的材料交給了賈菲。這一切都被在隔壁房間的聯邦特工秘密監視着,賈菲當時不知道自3月份開始FBI已經24小時跟蹤他了。(5年後胡佛把嗰個秘密錄音對麥卡錫開放。)另外,就在4月12日同謝見面前後,賈菲去過蘇聯大使館,還見了美共總書記和參加聯合國憲章大會的中共代表董必武。把這一系列行為聯繫起來在當時顯得非常可疑,6月份謝、賈同時被捕。但係司法部最後決定不以間諜罪起訴,代之以“非法佔有、傳送政府文件”把同案6人提交給大陪審團。45年8月份,陪審團決定謝偉思嗰啲報告不屬於機密文件,而且政府工作人員同傳媒之間交換信息係一種很普遍的現象,遂決定不予起訴。而賈菲則以認罪、罰款而了結。

司法部沒有起訴謝偉思,這讓他本人及他的支持者後來一直堅持謝的清白無辜。可係未觸犯法律的行為並不等於係正當的。由於美亞雜誌自開辦以來就和太平洋關係學會在曼哈頓的同一大樓里辦公,兩個機構的人員更係重疊交叉任職,謝偉思本人又係太平洋關係學會會員,這樣就顯露出太平洋關係學會的政治立場問題了。

參議員麥卡錫(右),1954年6月9日

5

1925年太平洋關係學會在夏威夷成立。它的成員國最初由太平洋沿岸的9個國家如美國,日本,澳大利亞,中國等組成,1935年總部遷到紐約後,英國和蘇聯也加了進來。這係一個非盈利的民間學術組織。學會活動資金主要來源於洛克菲勒和卡內基兩個基金會。

第一次世界大戰結束確立了美國作為世界政治、經濟大國的地位,同時還形成一種共識,就係美國應該負起在全世界推廣自由民主(Liberal Democracy)制度的責任。肩負那樣的使命,學會會員中以關心政治、經濟、文化、外交等問題的自由派人士為主也就不奇怪了。中國分會的成員都係當時中國最有影響力的具有獨立、自由主義意識的知識分子如胡適、丁文江、張伯苓等。不過這些自由派人士49年前、後同毛共卻格格不入,互不看好。但係美國呢度的情況正好相反。像斯諾、史沫特萊、費正清等這些在三、四十年代思想左傾、自由激進的知識分子幾乎也都聚集在太平洋關係學會裡面,但係他們卻被毛澤東稱作為“中國人民老朋友”在中國大陸奉為座上客。

這係一個值得玩味的現象:為咩在同一個學術團體里,來自中、美兩國的成員都以信奉自由主義立場而著名,或者講他們在各自國家政治文化中都被視作自由派,可係其政治屬性在用共產主義作為坐標時卻被分割到左右兩端?在我看來這可以講明兩個問題:1,自由派不等於左派;2,在中、美政治背景下,尤其不能把“左”或者“右”、“自由”還係“保守”來回混用。

另外,美國分會還囊括了四十年國務院內那批制定和執行對華外交政策的官員以及外交人員,如傑賽普,(Philip Jessup,1897-1986),拉鐵摩爾,(Owen Latimore,1900-1989)等。而這部分美國人同時又交叉構成另外一個反蔣親共、被叫作“中國通”的鬆散群體,49年後他們因為“丟失中國”而遭受責難。此外,中共秘密黨員冀朝鼎也係美國分會非常活躍的會員。

基於學會的親共立場,它的會刊《太平洋事務》(Pacific Affair,1934-1942拉鐵摩爾擔任主編,)通過編輯、刊發文章而影響美國遠東政策的活動受到了人們的重視。1950年9月,國會通過了《麥卡倫法案》(McCarran Act),參議院司法委員會成立了一個“國內安全小組委員會”,(Subcommittee on Interal Security)由內華達州民主党參議員麥卡倫(Pat McCarran,1876-1954)領銜。這個委員會第一個調查對象就係太平洋關係學會。國會希望通過聽證調查來解決該學會係否被國際共產主義滲透,操縱,控制,並誤導了美國民眾,進而影響美國政府東亞政策。

經過一年時間,(1951年7月-1952年6月)麥卡倫委員會查閱了20000份文件,傳喚了66位證人,其中28人和學會有直接聯繫。最後形成了5000頁的報告。其結論係:自1941至45年,太平洋關係學會的部分成員試圖改變美國政府對外政策,以此適應共產主義目標,為蘇聯利益搭建平台。(詳細可查閱網絡檔案庫《Institute of Pacific Relations,Report》P.178)

1955年,國稅局以太平洋關係學會參與了黨派宣傳和其他有爭議的活動、並試圖影響政府的政策或意見為由取消了學會原先以教育機構享受的免稅資格。不過4年後法院推翻了該項決定。1960年太平洋關係學會最終還係停止了活動,但係決定它命運的最直接原因係《美亞》雜誌案。

1945年美亞案件向美國社會敲響了警鐘,從那時開始人們開始警覺政府部門內間諜和通共問題。這距離出現麥卡錫主義還有整整7年的時間。而這7年里,美國社會發生了很多起調查共產主義滲透事件。

6

1946年12月1日,麥卡錫帶着一位助手坐火車來到了華盛頓。在當時,哥倫比亞特區的黑人還只能使用專門供他們使用的旅館、飯店、電影院和的士等公共設施。從北方人眼裡,那時的華盛頓還只能算係南方的一個鎮。但係對嗰啲出世在墨西哥灣沿岸的美國人來講,呢度就像係一個外國的城市。

在國會大廳里,安裝不久的中央空調改善了議員們的工作條件。尤其係在夏天,涼爽的室溫讓議員在發言、辯論時不那麼容易煩躁、激動了,國會議事日程也因此從過去3月到7月改成從1月份到8月份。不過國會仍然有很多規矩並未改變,像論資排輩。國會裡的論資排輩係公開的,比如像座位排列和發言順序,那永遠係根據議員的資歷而分配的。職務也係。各委員會和小組委員會主席永遠在資深議員之間輪換。只有等老議員退休或者落選後,資歷淺的才能向上移動。這點可能比其他工作場所還要嚴重。還有一條不成文的規則係,新晉議員被希望首先成為工作狂而唔係想怎樣爭取儘早博得個人的名聲。

新議員進入哪個專門委員會也係非常關鍵,有點類似過去中國過去畢業後被分配去哪一個城市,或者進入機關後到哪個處室那樣。一個人通過一層一層競選最後進入聯邦議會,他們大多都具有強烈的個人意志,或者講都有雄心和抱負。議員大多都係法律專業出身,他們當然希望在司法、外交、撥款等影響比較大的委員會裡有一官半職,至少有一席之地,日後可以發展,麥卡錫也不例外。但係國會工作的性質和特色對麥卡錫咁一個既沒有行政也沒有立法工作經驗的人都非常陌生。競選公職的過程係怎麼誇大對手的弱點和缺點。它既不需要有同他人合作的姿態,也不需要有任何妥協的必要。但係一旦贏了進入國會,大家都係贏手,又都係辯才,整個遊戲規則也不一樣,這時就需要有不一樣的個人技藝和技能了。而麥卡錫“從來沒有真正理解參議院嗰啲規則的內涵”(《R》P47)

1947年1月3日,第80屆國會開始議事,麥卡錫被分配在參議院“常設性調查小組委員會”。(Permanent Subcommittee on Investigations,PSI)在當時該委員會主要職能係監督、調查政府部門內腐敗,低效和管理不善等問題。從表面上去理解,這個委員會沒有任何實質性的工作對象。但係如果換一種思維方式,它的權力卻可以大而無邊。因為任何涉及法律、法則、法規的政府行為都可以成為目標。事實上,當1952年麥卡錫贏得再選後出任PSI的主席,他把該委員會的權力擴大到無所不至的範圍。

1月4日,也就係麥卡錫宣誓成為參議員的第二天,他脫開其職能委員會的角色,以個人名義召集了一個記者招待會,會上他發表了對北美礦工聯盟(United Mine Workers)罷工的一個聲明。讓他感到吃驚又欣慰的係,隔天《紐約時報》引用了他的聲明。在嗰個平面媒體佔主導地位的年代,上紐約時報的沒有無意義的文字。這讓麥卡錫意識到那係議員個人製造新聞、左右輿論的捷徑後樂此不疲。(這個手法也一直被國會議員們使用到今天。)但麥卡錫因此破了傳統讓同事側目,讓他後來一直沒有能在參議院同事間形成良好有效的工作關係。可以咁講,麥卡錫從一開始就沒有打下根基,也沒有結成同盟,而且他一直沒有機會涉足那幾個重要的委員會裡,更沒有擔任過領袖職務。

到了麥卡錫任期就要過半的49年,參院共和黨對各委員會人員做重新安排,麥卡錫從“銀行委員會”里調出換到“華盛頓特區委員會”里去。為此麥卡錫寫信給參院領袖抱怨道:“共和黨只有我一個參議員沒有在主要委員會裡任職,這讓我在家鄉選民面前很沒有面子。”不過共和黨領袖沒把麥卡錫的抱怨當回事,他的同事也沒有一個人表示出同情和幫助。在他“出名”前,麥卡錫在議會裡的政治身價係很低的。《R》P.52

同麥卡錫相比,從加州來的眾議員尼克松的運氣就好很多,因為他直接分進了“非美委員會”。(The House Un-American Activities Committee)眾議院“非美委員會”設立於1938年5月,它係戰後以來影響最大的國會調查機構。值得指出的係,當時美國立法、行政都在民主黨控制底下。

非美委員會最初係用來調查嗰啲被指控同共產主義、法西斯有聯繫的公民、個人,政府僱員以及社團組織的顛覆和背叛行為,1945年,根據79屆國會通過的“601《公法》”(Public Law601)授權改成常設機構,由新澤西民主黨眾議員哈特(Edward Hart)擔任主席。“601公法”賦予非美委員會極大的權力,它調查範圍可以包括一切意圖摧毀、破壞這個受憲法保護的國家政權形式的任何可疑的顛覆或宣傳行為。也就係講,非美委員會的調查可以係在行為發生之前而唔係之後,這同一般的刑事調查完全不同。也和法律保護言論自由有衝突,這係讓受到衝擊的那部分民眾產生懷疑和不滿情緒的來由。然而在戰後蘇聯間諜活動讓其原子彈研製提前獲得成功等大背景下,美國民眾給非美委員會反共調查給予了道義上的支持。(具體條款請參閱“Public Law601,79th Congrass”)

1947年共和黨在眾議院掌握了多數席位,這係他們在少數黨位置上等了14年後的一次翻身機會,上台後立即加大對共產主義滲透調查的力度,以作為對民主黨多年來控制白宮的反彈和反制。在多黨制政體下,議會在野黨在立咩法、調查邊個這些問題前完全無所作為,儘管先前民主、共和兩黨在反共這個議題一直多有合作。1947年3月,聯邦調查局局長鬍佛在非美委員會作證,他解釋道:不能因為美國共產黨成員人數還佔不到註冊選民的百分之一時而忽略他們,他們的成功在於“滲透能力”上。《R》P.57

胡佛係麥卡錫主義背後的推手,也係麥卡錫指控材料的直接來源。在FBI檔案里當時有咁幾個前美共投誠黨員:本特莉,錢伯斯(Whittaker Chambers,1901-1961)和卜登茲(Louis Budenz,1891-1972)。

希斯

7

本特莉的本科係在紐約州一個私立女校(Vassar College)讀的英語、意大利語和法語。1934年夏在哥倫比亞大學修研究生課時,她的室友介紹她去參加“美國反對戰爭和法西斯主義聯盟”(American League Against War and Fascism)的活動,在嗰度她結識了不少新朋友,而他們都係美共黨員,1年後她也加入了“CPUSA”。從時間先後上看,30年代美國發生的“大蕭條”讓一部分美國人以為共產主義可能係一種新的比資本主義優越的社會和經濟制度,另外,由於同情、欣賞當時蘇聯抵制歐洲法西斯主義的立場讓一部分年輕人覺得加入共產黨屬於一種時尚。如後來因出賣原子彈機密給蘇聯而被處決的盧森堡夫婦(Julius Rosenberg,1918-1953;Ethel Rosenberg,1915-1953)。他們夫妻兩人當時都係紐約地區活躍的“共青團”積極分子。

作為新進黨員,本特莉每周除了要參加四次會議外,還要上馬列理論課,參加集會,上街發傳單等活動。由於畢業後一直在學校做臨時工,慢慢地她把從事“黨務”當作全職工作了。1938年,本特莉遇到了來自蘇聯的猶太移民逖米(Timmy),他們很快就住到一起。逖米經營着一個旅行社,實際上係在替蘇聯間諜提供包括護照在內的旅行證件,他同時還操作一個直接向莫斯科報告的間諜網。在逖米的指導下,本特莉很快學會了間諜工作的基本技能。講起來,那段時間還係她第一次有一份情感生活和正式職業。1941年,逖米得了心肌梗塞,本特莉接替了他的角色,蘇聯那邊還給了她一個“聰明女孩”的代號。在她的聯繫名單里,有美國國務院,財政部和司法部的官員。

43年逖米去世,KGB秘密特工、公開身份係莫斯科駐華盛頓大使館一等秘書的蘇聯人成為她新的上司。新上司要求本特莉把她手下聯繫人的名單統統交給他,她沒有從命。45年初本特莉有了新的情人,上司知道後提出要送她到蘇聯去,這時她感到了一種危險。8月份她開始接觸聯邦調查局人員,但還沒有下決心坦白。11月,她得知她的線人、美共機關《工人日報》前總編卜登茲宣布退出美共,並準備向FBI交待自己雙重身份後,本特莉才決定投誠,交待自己替蘇聯人收集、傳送情報的間諜活動。無疑那係她一生中做的最正確的決定:既可以避免蘇聯人的暗算,又可以免於美國法律的責罰。

聯邦調查局有理由相信本特莉提供名單的可靠性,因為除了卜登茲外,《時代周刊》編輯錢伯斯在39年時也已經向FBI自首並提供了他所知道的在蘇聯間諜網裡的美國人的名字。FBI給本特莉設了一個代號,還制定了一個極其縝密的保護計劃,要她繼續同她的聯繫人保持聯繫,這樣可以反過來為聯邦調查局工作。45年11月20日,胡佛把本特莉的案件情況通報給英國同行,邊個知道那時軍情6處負責人(Kim Philby,1912-1988)居然也係蘇聯間諜。他隨即把美國來的情報內容轉告給了蘇聯人,莫斯科再命令本特莉的線人立即沉默、轉入地下。這讓FBI沒有收集到任何證據來證明嗰啲人的間諜活動,這在當時讓本特莉的坦白失去了獲得證據的機會。不過後來通過“維諾那”計劃(Venona Project,見維基)破譯出來的蘇聯情報證實了本特莉交待內容的真實性。

進入1947年後,經過評估,司法部認為本特莉投誠案已經沒有必要繼續保密,遂決定把她所指控的美共間諜和其他非法活動案件提交給紐約南區的大陪審團。

圍繞本特莉的指控,大陪審團聽證分成兩個階段:第一個階段從47年7月開始持續到48年4月,共有23名證人/次。出席7月22日第一個聽證會的證人係紐約一個化學工程師布勞斯曼(Abraham Brothman),他也係本特莉間諜網絡里第一個由她獨自接頭的對象。(1950年11月被以妨礙司法被判處7年徒刑附加$15,000罰金。)最後一名證人係農學家哈里斯(Lement Harris,1904-2002)。第一階段的聽證看上去純粹屬於調查性質,而嗰啲證人一係引用憲法第五修正案拒絕回答問題,一係否認一切間諜活動後,刑事調查並沒有繼續落去。

在政府方面,胡佛也覺得這些人被起訴的可能性很低,所以他有選擇地把本特莉的案件透露給了啲議員,他的動機係想推動國會公開調查。因為在當時,一個人被懷疑為美共黨員、被傳喚出席國會聽證會那本身就可能會給當事人的名譽造成足夠的損害,從而影響他們的仕途和職業前景。(見維基“Benteley”第37條注釋。)

必須承認,歷史的發展有其必然性,比如在30、40年代反共浪潮推動了50年代麥卡錫主義的興起。但更多的時候,啲意外事件的合力也在一係改變歷史前進的方向,一係推動或者阻礙歷史發展的速度。在麥卡錫成名之前,48年發生在本特莉身邊的啲事件引出了希斯(Alger Hiss,1904-1996)偽證案,對希斯的國會聽證和司法審判推動了民眾反共熱情,而希斯案定罪則給了麥卡錫反共的動力和依據。

1948年7月,在大陪審團第一輪聽證結束後,本特莉決定把自己的故事透露給公眾。她私下約見了紐約《世界電訊報》(New York World-Telegram)記者,該報馬上在頭版登載了一個“暴露間諜網的美麗年輕的金髮女郎”的系列報道。7月31日,非美委員會把本特莉叫到作證,那係美國人第一次看到有人起誓後向公眾陳述:“我親眼見到有美國公民為蘇聯從事間諜活動”。(《The Hiss-Chambers Espionage Case》P.24。以下簡稱《H》)非美委員會對本特莉的證詞沒有完全信服。過了周末,8月2日將傳票送到錢伯斯《時代周刊》辦公室,要他聽日來國會。隔天,錢伯斯除了證實本特莉證言中部分人員名單外,他還加上了前國務院官員希斯的名字。兩天後希斯主動要求到國會,他表示根本唔識錢伯斯,同時也否認同美共有任何聯繫,並挑戰錢伯斯到國會之外的場合重複他的指控。(公民在國會作證免於承擔誣告、誹謗等法律責任。)當錢伯斯在《同媒體見面》(Meet the Press)節目里重複希斯係美國黨員後,希斯以“誹謗”罪將錢告上了法院。

圍繞錢伯斯的指控,紐約大陪審團聽證隨即進入的第二階段,時間從10月19日到49年5月17日為止。

8

僅僅從他們的外表和履歷上,面對錢伯斯、希斯一個指控、一個反控的場面,人們大半會把信任票投給希斯。希斯在哈佛時代同學曾經有這樣評論:“如果希斯和英國大使站在一起,人們大概會覺得希斯係大使,而大使係希斯的隨行。”《H》P.2

希斯在哈佛法學院擔任過《法律評論》(Law Review)編輯,他也係後來成為最高法院大法官弗蘭克福特(Felix Frankfurter,1882-1965)教授的得意學生。畢業時,教授給他在最高法院找了一份凡法學院畢業生都嚮往的工作——給大法官霍姆斯(Oliver Wendell Holmes Jr.1841-1935)擔任助手(Clerk)。離開最高法院後希斯又分別就職于波士頓、紐約兩個著名律師事務所。1933年,又係在弗蘭克福特(這時已經係大法官了。)的引薦下,希斯到“羅斯福新政”底下一個新設的部門“農業調整局”(Agicultural Adjustment Administration)擔任律師。34年4月參議院了組成“軍火工業特別調查委員會”時,希斯去了參議院。後來又到司法部聯邦總律師(Solicitor Genaral)辦公室。1936年,32歲的希斯進入國務院、成為分管經濟事務的助理國務卿的助手。

那樣光鮮的履歷在當時幾乎無人能夠望其項背。但那還唔係全部。1945年希斯擔任羅斯福的助手出席了雅爾塔會議。他還係1945年制定《聯合國憲章》會議(United Nations Conference on International Organization)的美國代表。會議結束後,那期《生活》(Life)雜誌封面就係希斯手捧將由杜魯門總統簽字的憲章文本走下飛機舷梯的畫面。當48年錢伯斯在非美委員會講希斯係美共秘密黨員時,那簡直像係在華盛頓扔了一個炸彈。

同希斯光鮮背景相比,錢伯斯的履歷就灰暗得多了。錢伯斯在紐約讀完高中後,1920年在威廉姆斯學院註冊,但係沒有多久便轉到哥倫比亞大學。在嗰度他的寫作能力獲得了同學們的肯定,他係學校學生雜誌的編輯,還編過一個劇本。他的語言能力也超出常人水平,法語、德語都達到“流利”程度,甚至還自學中文、俄語。不過他在哥倫比亞也只待了兩年就退學去了歐洲,在嗰度他接觸到了共產主義。1924年回到紐約後定期參加共產黨組織的活動,25年正式加入美國共產黨。之後,錢伯斯擔任過美共報紙《工人日報》和《新群眾》雜誌的編輯以及德語翻譯。1932年,錢伯斯受美共指派轉入“地下”,在紐約地區秘密為“蘇軍軍事情報局”(Soviet Army‘s Military Intelligence Agency)和美共之間傳送情報。1934年春錢伯斯被派往華盛頓,8月份落腳在巴爾的摩。就在那時,希斯跳槽到了參議院工作,這樣他和錢的秘密生活有了交結。

從1937年開始,錢伯斯成為他嗰個間諜網的頭兒。不過在承擔更多責任的同時,他也對自己正在做的事情產生了懷疑。錢那時已經有2歲和4歲的兩個孩子,孩子讓他有了不同的責任感;他對每天做複印、遞送政府文件給蘇聯人的事情產生了疲倦,畢竟那和他的專長太不一樣;美共成立快20年,他開始感到共產主義缺乏有效的業績能夠影響、改變普通人的生活。再加上蘇聯嗰度的政治迫害和大清洗,這讓他開始有了一種擔憂。7月份,他接到通知要他去蘇聯,錢伯斯很自然就找了理由推遲唔去,同時給自己準備了啲“證據”以備將來之需。1938年4月,他不告而別,私自脫離了間諜網,在佛羅里達躲了起來。半年後他決定還係以真實身份回到社會,因為那樣可能更安全啲。

1939年8月,錢伯斯被《時代》周刊錄用後不久,斯大林和希特拉簽訂了《互不侵犯條約》,這讓錢伯斯斷絕了他十多年來對共產主義曾經有過的信仰和忠心。9月初,錢伯斯通過朋友到華盛頓見了當時的一位助理國務卿,把他曾經參與的間諜活動以及另外一個間諜網的情況全盤托出。聯邦調查局覺得錢伯斯唔係“一線”人物,所以案子就被擱置起來。後來在尼克松追查下牽出希斯間諜案讓聯邦調查局後悔丟失機會和面子。

“時代”公司總部設在曼哈頓。一開始錢伯斯的工作係負責寫書刊、電影評論。為了逃避被發現的可能,他成日把自己關在辦公室里,有時晚上就睡在裏面。外出吃飯,他總係設法坐在餐館對着門的嗰個角落,好像隨時可以應付破門而入的KGB特工似的。1940年他寫的影評《憤怒的葡萄》被老闆魯斯(Henry Luce,1898-1967)發現後大加讚賞:“這係到目前為止《時代》最好的電影評論,把太太和我的感受充分地表達和展現了出來”。(《Luce and His Empire》P.196)錢很快被提拔到雜誌社最重要的“封面故事”部門,處理、編輯、修改雜誌社駐世界各地記者發返嚟的稿件,有的甚至重寫。由於他強烈反蘇、反共立場,經他修改過的“封面故事”有時和記者發返嚟的原稿初衷完全不同,這引起了尤其係駐重慶記者白修德(Theodore White,1915-1986)強烈反彈。由於魯斯支持錢伯斯,親共的白修德憤而辭職離開了《時代》雜誌。到了48年秋天,錢伯斯也因為他美共秘密黨員、蘇聯間諜身份在國會聽證期間被徹底曝光而辭去雜誌資深編輯職位。

啲後來人們不太容易理解的問題係,40年代國會高調、密集調查美共間諜及其他非法活動時,很多過去曾經同共產主義活動有過聯繫的人對國會傳喚避之唯恐不及,即使被迫到場,也多引用第五修正案拒絕作可能對自己不利的證詞。可係希斯卻表現得完全不同。48年3月他已經出席過非美委員會的聽證,否認自己同美共有任何關係。8月份被錢伯斯點名後,在國會決定係否需要再次傳喚他之前,他表現得很迫切,主動要求再次出席。另外一個問題係,希斯應該知道自己過去的秘密經歷,可他居然還以“誹謗”罪把錢伯斯告上法庭。正係在那冗長、徹底的法律程序上,嗰啲對他不利的證據一點一點被拿在人們面前,而他的罪名也一步一步被證實。

不錯,希斯確實有傲人的經歷,這從司法訴訟過程中他的“品格證人”(character withness)的名單里也可以看出:兩個現任聯邦大法官;聯邦波士頓地區法官和上訴法官;司法部首席起訴律師;伊利諾伊州長;海軍部長等。這樣的證人陣容恐怕係歷史上刑事訴訟案件當事人無法企及和複製的。人們不禁會問,難道身份和地位真嘅能夠讓人失去基本的思考、判斷能力了嗎?不過事情的另外一個方面係,正因為希斯的名譽地位讓他在個人政治方面不能承受一點點損害。所以他必須孤注一擲、挺而走險。

1948年夏天,非美委員會成了民眾關注的焦點,其成員似錐處囊中。最後尼克松從希斯案中脫穎而出,獲得了巨大的政治資本。

尼克松在“非美委員會”成員裏面不僅年紀最輕,資歷也係最新,所以係最後一個發問。那時該問的別的議員都已經問到了,所以輪到尼克松時他的問題係:1933年係邊個介紹你到羅斯福政府里工作的?恐怕當時邊個都不會知道這個問題會把調查引向哪裡。希斯先係不肯直接回答,“因為現在人們都怕沾上共產主義的邊”,不願意在聽證會上被人提到自己的名字。尼克松堅持希斯回答他的問題,這樣希斯才講係大法官弗蘭克福特推薦的。如果事情到這個時候為止,美國歷史也許會完全不一樣。希斯接著說,大法官原係哈佛教授,而我在哈佛時係他的學生。希斯停頓了一下又講了一句,你係從惠特爾學院畢業的吧?(Whittier Colloge,CA)(《H》P.31)不管係當時還係現在,也不管係故意還係無心,希斯提到尼克松的學校顯然係不合適的。不僅因為那和問題本身毫無關係,而且他們一個係哈佛,另一個係加州一個不知名的學院,這種懸殊背景讓人感到希斯有點盛氣凌人。作為當事人,尼克松一定不會享受嗰個片刻。後人自然無法把這作為尼克松堅持調查希斯間諜案的直接動因,但係在其他議員覺得可以結束對希斯的調查後,尼克松提出由他獨自承擔下一步的取證工作。

歷史上,對非美委員會的作用和意義並非眾口一詞。但係如果仔細了解嗰啲證人後可以看出,委員會並沒有捕風捉影、隨便把人叫到國會來扣上一頂共產黨的帽子。由於錢伯斯提供了充分的證據,如藏在南瓜地里的膠捲,用希斯家的打字機打印出來的文件等證明他對希斯的指控,大陪審團決定起訴希斯。由於法律對間諜案有明確的追訴時效,法庭最後裁定希斯偽證罪成立。如果把這一切放到冷戰期間政府僱員中的美共黨員確實在為蘇聯提供機密情報這樣的背景底落去看,非美委員會調查共產黨聽證會的積極意義仍然大於它造成的“紅色恐怖”。

耐人尋味的係,在美國社會反共調查最強化、最集中的40年代中後期,參議員麥卡錫並沒有機會參與進去。1950年1月21日,陪審團對希斯偽證罪作了有罪裁決。希斯案係尼克松日後政治生涯的奠基石,作為一同進入國會的同事,麥卡錫只係在一旁近距離地目睹了尼克松崛起的全過程。1月25日,法官宣布了判決希斯有期徒刑5年的結果,這一天距離麥卡錫嗰個著名的“威林鎮演講”只有兩個星期。

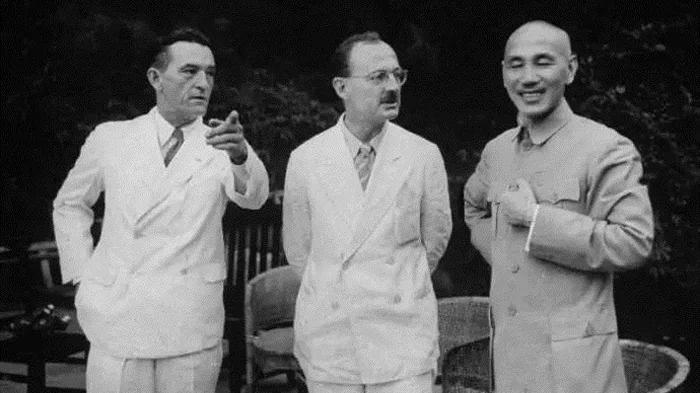

左起:陳納德、拉鐵摩爾、蔣介石,1941年2月,重慶。

9

49年底中國內戰以民國政府全面失敗退守台灣而結束。這對自太平洋戰爭爆發後以人、財、物鼎力相助的盟友來講,美國不僅面對圍堵共產主義這一戰略挫敗,同時還承受着情感上、道義上的責難。然而就在中共宣布在大陸建立紅色政權的前兩個月,國務院在“中美關係白皮書”中就已經公開批評蔣介石,認為國民政府的失敗完全係蔣介石的責任,與美國對華政策無關。《白皮書》係在國務卿艾奇遜主持下由當時國務院第三號人物傑賽普擔任主筆。

進入1950年後,國務院開始制定方案,準備一旦中共進攻台灣,第七艦隊應該撤離台灣海峽。這種看似非常現實的對外政策讓堅持以意識形態作為取捨標準的反共陣營極為反感。1950年1月11日,俄亥俄州參議員塔夫特(Robert Taft,1889-1953。第27任美國總統之子)發表一個對外關係的演講,他指出:國務院受親共集團的影響,他們打算拋棄蔣介石,至少已經拱手把中國大陸交給了共產黨。《R》P.93塔夫特的矛頭直指艾奇遜。49年後艾奇遜在邊個來承擔丟失中國責任的爭辯中首當其衝。我們承認國共內戰的勝敗確實有它自己的原因,但係艾奇遜的親共立場也係十分明顯,比如就在法庭作出對希斯有罪判決後,艾奇遜講希斯案子“係一個悲劇”,“我不會因此而拋棄他。”《R》P.94

時間到了1950年2月9日——林肯紀念日,麥卡錫在西弗吉尼亞州威林鎮(Wheeling,West Virginia)作了一個著名的演講。他講他手裡有一份205名仍然係國務院僱員的美國共產黨員以及共產主義同情者的名單,比如謝偉思。麥卡錫這具有爆炸性的演講讓他這個當時很多人都還叫不出名字的議員一下子成為諸多報紙的頭條新聞,而這一天也給這個自由世界多年來持續不懈的反抗、抵制國際共產主義運動帶來的深遠影響——更多的係負面影響。

如果深入探討它的形成和發展,我們不難將麥卡錫主義從廣義和狹義兩個層面去分析。廣義上的麥卡錫主義可以係自1917年蘇聯十月革命勝利之後美國社會持久不懈的反共態勢,這背後反映的係西方民主自由政治經濟的主流文化和價值。而狹義上的麥卡錫主義則係從1950年2月的這一天開始,面對共產主義運動處於上升階段並取得了局部地區勝利這樣的社會背景,麥卡錫混淆個人信仰、推崇共產主義意識形態同他們實際執行、操作顛覆政府活動這兩者的區別——雖然這兩者在共產專制國家裡往往就係同一件事——而實行的追查共產黨的調查活動。

狹義的麥卡錫主義錯在美國係一個法制國家,她信奉言論自由、信仰無罪。在美國,共產黨係合法組織,任何人不能因為加入其中而遭受國家權力的迫害和打擊。此外,雖然顛覆、奪取國家政權係共產主義運動的初衷,而且它對世界自由、民主社會的滲透、破壞也從來沒有停止,但係反共仍然要以事實和法律作為依據,不能隨心所欲,為追求轟動效應而捕風捉影、誇大其辭。所以狹義上的麥卡錫主義從一開始就受到抵制和反對。最後以失敗而告結束也就不足為奇了。

1949年第81屆國會,民主黨又奪回了多數黨的地位。當麥卡錫在威林鎮發表了對杜魯門政府的指控後,他實際上“單槍匹馬發起了反共十字軍東征”《R》P.96。那時,麥卡錫面臨了美共成員的抵抗、國會共和黨同僚的不信任及民主黨議員的反對。在三面包圍和主客觀雙重不利因素下,民主黨控制的參議院要求麥卡錫提供證據。2月20日麥卡錫又在國會做了一個長達6小時的報告,這次他把國務院共產黨人數改成81人,但係沒有給出具體名單。民主黨認為這樣不解決問題,遂通過決議,在外交關係委員會下設立了一個臨時“國務院僱員忠誠調查小組委員會”、或者叫泰定斯委員會,(The subcommittee on the Investigation of Loyalty of State Department Employees. Or Tydings Committee)由馬里蘭州民主党參議員泰定斯(Millard Tydings,1890-1961)出任主席。在多黨體制下,黨派之間從來不缺相互爭鬥的議題,反共也不一樣。泰定斯委員會很快就演變成在反共議題下的黨派之爭。

設立泰定斯委員會的目的唔係根據麥卡錫的指控,國會去核實國務院係否有那麼些共產黨員。而係以邊個指控邊個舉證的原則,把麥卡錫當作證人的對待,由他提供他的證據,讓參議員去驗證和核實。麥卡錫希望泰定斯委員會關起門來聽證,而委員會則堅持聽證會向民眾公開。這樣,麥卡錫公布了一份9人的名單,其中有謝偉思、拉鐵摩爾和傑賽普。

10

傑賽普,哥倫比亞大學國際法教授,太平洋關係學會成員並於1939-1940年期間出任學會主席。艾奇遜擔任國務卿時被任命為巡迴大使,同時主持編纂了旨在解脫國務院“丟失中國”責任的《對華關係白皮書》。另外,戰後他作為專家,同希斯共事,代表國務院參與制定《聯合國憲章》。因為這層關係,傑賽普覺得他有資格在希斯偽證罪案出具證言,為希斯的人品和清白背書,雖然對希斯隱蔽的個人經歷並不了解。自1961年開始,傑賽普出任國際法院法官。

傑賽普成為麥卡錫的目標唔係因為他的學者、官員雙重職業背景,而係“他同共產主義事業有非同一般的共識”。《America's Failure in China(AFC)》P.541麥卡錫的根據係,傑賽普認為:“美蘇之間的冷戰主要係因為雙方誤解而唔係意識形態方面的不同。而這些誤解可以通過外交方式來解決。”《R》P.130“就像美國人生活在民主黨、共和黨黨派政治體制下那樣,蘇聯、美國這兩種不同政府形式也能共存。”顯然,傑賽普這樣詮釋不管係從當時還係現在的國際政治關係來看都係錯誤的。把民主社會的多黨制同民主和專制兩種政治制度放在一起比較的錯誤在於,多黨制度下兩黨之間有一個相同的目標,而專制則視民主為死敵。

事實係,除了在二戰期間出於雙方利益需要短暫結為“盟友”,美蘇之間不管係冷戰,還係在第三國進行的“熱戰”;不管係情報戰還係間諜戰以及發展到如今利用網絡駭客執意左右美國大選,它們都來源於意識形態上的敵意和對抗。今天,在嗰啲前(後)共產主義國家裡,共產主義意識形態也許已經淡化,但係他們從馬、列老祖宗嗰度繼承來的基因讓俄國、中國不可能與自由、民主調和共處——不管嗰度使用咩樣的“選舉”方式。傑賽普只看到事物表面上的相似之處而忽略了後面實質的錯誤也反映在他對中共的認識上。傑賽普認為:49年前“毛澤東領導的馬克思主義游擊隊代表了中國土生土長的民主運動”。(同上P.130)我們知道毛澤東一生領導的中國“革命”的內涵可以係任何東西,唯獨和民主無關。

不過不管怎樣不能接受他的觀點,這都不足以將傑賽普劃入不忠誠(disloyal)甚至講成係共產分子。麥卡錫指責傑賽普未能看清共產主義運動的實質,可他自己也在犯混淆事物本質和現象的認識錯誤。正因為如此,麥卡錫簡單地將他人在意識形態領域內親共、擁共的立場無限延伸,所以他推導出的結論常常站不住腳,比如拉鐵摩爾。

拉鐵摩爾出世在中國,在瑞士、英國讀完了小學和中學。19歲時回到中國,在一個英國人的貿易公司幹活,這讓他有機會在中國北方、蒙古、新疆以及亞洲內陸地區旅行。他的旅途見聞、隨筆、日記係他十多本書的素材,使他成為美國人蒙古問題的專家。1928年後,拉鐵摩爾在哈佛大學註冊,在接受哈佛燕京學社等研究團體多項資助後又回到中國。1934年在中國接受《太平洋事務》雜誌的邀約出任主編。1937年他第一次到延安,為《美亞》編輯採訪毛、周擔任翻譯。1944年陪同華萊士副總統訪問中國、蒙古、西伯利亞遠東地區。後來在為《國家地理》(National Geographic)雜誌寫的文稿中,拉鐵摩爾把他和副總統一行訪問的蘇聯在遠東另一個勞改集中營(Magadan labor camp)講成就像係大蕭條後美國政府經營的“田納西山谷管理局”(Tennessee Valley Authority)一樣,他這種粉飾蘇聯的傾向同傑賽普有異曲同工之妙。

1948年,一個曾經擔任過駐希臘大使館“臨時代辦”的蘇聯人向聯邦調查局指控,講一個克格勃官員告訴他,拉鐵摩爾係蘇聯間諜。(見維基)

1950年3月22日,麥卡錫泰定斯聽證會上用“蘇聯頭號間諜”的罪名指控拉鐵摩爾,他講國務院和聯邦調查局檔案能夠證明拉鐵摩爾係希斯嗰個間諜網的頭兒。他還發誓,講他願意把自己全部信譽都壓在這一指控上面。這無疑比一個月前的演講更進了一步,全美有影響的報紙都用頭版報道了這一指控。

同傑賽普、希斯這些學者和政府高級官員相比,拉鐵摩爾以他早年在東亞生活和工作經歷確立了他遠東研究的權威地位。雖然他從來沒有在華盛頓坐過辦公室,也沒有直接參与國務院制定對外政策,但這不等於他對美國政府沒有影響。尤其係日本侵華及珍珠港事件使美國外交重心朝亞洲傾斜,這讓拉鐵摩爾角色變得舉足輕重。因此羅斯福任命他擔任蔣介石的顧問。不幸的係,拉鐵摩爾並不看好民國政府,因為他早已把個人情感投射到共產主義運動上去了。那時他同他太平洋關係學會的同事以及40年代美國親共群體“中國通”中大部分人,比如哈佛歷史教授費正清等一樣,都認為毛澤東在中國搞的只係一場土地改革運動,中國共產黨係一群平均地權論者(agrarian)。

40年代美國的“中國通”(China Hand)係如此地熱衷推銷此道,他們實際係在淡化中共意識形態色彩,因為這樣就可以把延安同莫斯科區別開來,從而達到迴避中共同美國利益潛在的矛盾和衝突的效果。然後再理直氣壯地建議將對華政策調整為不偏袒國共任何一方而實際上係提升中共的地位。1948年拉鐵摩爾出席由國務卿馬歇爾主持的一個重要會議,商量係否應該縮減對民國政府的援助。拉鐵摩爾用“現實主義”作為理由,不贊成繼續無條件地支援蔣介石,他講過去這樣做已經損害了美國的形象。《R》P.122他還提出美國應該撤出朝鮮、日本,讓他們自己直接同亞洲的鄰居打交道。不難看出,那時拉鐵摩爾並不贊成美國亞洲外交政策,他蔣介石顧問一職的影響也係消極的。

在泰定斯聽證會上,麥卡錫的證人係卜登茲,不過他沒有直接證據證明拉鐵摩爾係間諜,他的證言來自於道聽途講。FBI的檔案里也沒有直接證據,如果有的話,胡佛一定會在那關鍵時刻支持麥卡錫。“如果拉鐵摩爾真嘅影響了美國對華政策導致毛勝蔣敗,而且他同時正好又係美共黨員,那麼給他帶上共產黨的代理人的帽子可能比蘇聯間諜更靠譜。”《R》P.123

確實,麥卡錫不難從拉鐵摩爾寫的書和他編輯的《太平洋事務》雜誌文章里找出他認同蘇聯共產主義那套理論的觀點,但係那和蘇聯間諜沒有直接關係。麥卡錫的錯誤太明顯了,以至於失去了黨內同僚的信任。參議員塔夫特講他(把拉鐵摩爾講成係蘇聯間諜)“完全係輕舉妄動”。《AFC》P.543)共和黨其他同事也表示,他們支持麥卡錫更多的由於私下關係和共同利益,而唔係因為覺得他的指控站得住腳。《R》P.56倒係拉鐵摩爾在聽證會上的自我辯護顯得十分充分,有力。如果唔係金日成發動了朝鮮戰爭,麥卡錫主義很可能就會失去它的動力。

朝鮮戰爭讓共產主義在亞洲的威脅又一次現實化了,在擔憂第三次世界隨時可能爆發的情況下,美國社會對“丟失中國”的思考有了具體和現實的內容。

1950年10月26日,滿載美國士兵的登陸艦群穿過水雷密布的海域,向北朝鮮東海岸城市元山港(Wonsan)急速行進。

11

1950年6月25日凌晨,金日成軍隊突然越過38線向南朝鮮發動了進攻,這係自1917年蘇聯十月革命成功後共產黨國家聯合起來向親西方亞洲民主政權發動的第一次正面、直接進攻,給杜魯門政府一個措手不及。就在當年1月份,國務卿艾奇遜剛剛拋出一個不包括南朝鮮和台灣在內的西太平洋環形防線計劃,那後面透露出來的信息可以解讀成:在丟失中國大陸後,美國不會使用自己軍事力量來保衛南朝鮮。這同拉鐵摩爾早先的建議十分相似。如今在蘇聯人的支持下,金日成向半島南部大舉進攻,(當時還不清楚中共背地裡也參與了謀劃,並且答應提供軍事支援。)美國圍堵共產主義的外交政策、保衛弱國反對武裝侵略的道義責任以及維持亞洲區域和平與安全這些主張又一次受到了考驗。“當時的輿論普遍認為,北朝鮮的軍事進攻係蘇聯測試美國的底線,如果美國不能抵抗,其他局部侵略就會跟着發生,並可能導致全面戰爭。”《AFC》P.557

27日,面臨朝鮮危機,在對國家安全利益作出新的評估後,杜魯門政府轉變了他的遠東戰略,授權麥克阿瑟(Douglas MacArthur,1880-1964)使用美國海、空軍力量以防止仁川——漢城一線落入敵手。6月30日,杜魯門進一步採納了麥克阿瑟要在朝鮮使用美國陸軍的建議。美國政府這個轉變,從根本上否定了40年代末以來外交政策和主張。同上P.558

美軍地面部隊不應該被用於亞洲大陸這個建議係戰後馬歇爾在中國“調和”以及出任杜魯門政府國務卿時提出來的,被杜魯門總統所接受,後來成為美國拒絕涉足國共內戰的理由。那麼問題係,同樣都在遠東,同樣發生在二戰結束後,同樣係遭遇共產主義的進攻,美國在中國和南朝鮮兩個政權面臨危局時的應對策略係如此不同,這就給歷史留下來研究的空間。

誠然,任何時候美國對外執行援助或者不援助政策都可以出於現實和理性的考慮,都可以給出合適的理由來解釋。但二戰後短短几年裡,杜魯門政府從放棄在中國抵抗共產主義的機會,47年卻到希臘去圍堵蘇聯勢力,現在又投入到抵抗金日成的朝鮮戰爭,那麼“圍堵”(containment)政策究竟係無條件地適用到共產主義頭上,還係有選擇性地區別對待不同國家?如果係後者,那麼依據和標準係咩?如果這些問題沒有明確答案,那麼嗰啲不能繼續支持中華民國的理由就顯得牽強而站不住腳。這反過來正好給那種係親共官員將盟友出賣給了中共的推理提供了邏輯證據。而這就讓麥卡錫對拉鐵摩爾、傑賽普以及太平洋關係學會的攻擊變得真實了。這樣一來就可以解釋為咩當時支持麥卡錫的人那麼多,因為民眾的頭腦中開始產生也許麥卡錫的的指控並非空穴來風的想法。

9月份,在參議院國防部長任命聽證會上,參議員塔夫脫講馬歇爾在中國的錯誤導致了今日朝鮮半島的局面。麥卡錫的攻擊也沒有停止過。在羅列的一條一條“罪狀”中,麥卡錫指責馬歇爾在四十年代末國務院決定抽撤對蔣介石的援助決定中扮演了重要角色,他講:(和艾奇遜一起)馬歇爾儒弱的遠東外交政策導致戰後朝鮮半島上發生了一場毫無意義的屠殺。……,他們的目標就係要削弱美國軍事實力和在國際事務中的影響從而損害我們抵制邪惡的意志。《R》P.190

7月20日,參議院以45對37票(完全根據黨派投票。)通過了泰定斯委員會的報告。報告否定了麥卡錫對傑賽普、拉鐵摩爾和謝偉思等人的指控,並指責“麥卡錫對事實的篡改到了一個危險的地步”。泰定斯委員會的結論係:“共產主義並沒有滲透到政府部門內”。《R》P.135然而就在調查報告通過時,FBI宣布逮捕了替蘇聯收集、遞送有關核武器情報的盧森堡夫婦。盧森堡被捕前曾經係位於新澤西的美國陸軍信號兵工程實驗室的工程師,屬於聯邦僱員。這就係為咩到了53年麥卡錫手裡有了實權時,美國陸軍就成了他反共的目標。

泰定斯委員會公開聽證讓麥卡錫成為全國知名的政治人物,且朝鮮戰爭加深了民眾對共產主義威脅的緊迫性和嚴重性的意識,那種民情、民意忽略了麥卡錫缺乏證據、誇大其詞、隨意指控他人嗰啲做法的弊病。那一年民調對麥卡錫的支持不降反升。11月國會中期選舉,共和黨成功地將“反共”作為競選議題,民主黨除折損幾名重量級議員外,最有象徵意義的莫過於泰定斯參議員輸掉了選舉,他的席位被由麥卡錫一手物色的挑戰者所奪取。而在全國範圍,當時由麥卡錫助選的其他參議員統統都獲得勝利。另外加州的尼克松在聯邦參議員競選中亦大勝對手晉級成功。

1952年係共和黨大勝之年。他們在民主黨掌握行政權20年後首次入主白宮,同時還贏回了參、眾兩院多數黨席位。麥卡錫本人在威斯康辛州也以54%的票數連任成功,並被分配坐上了參議院重量級的“政府運作委員會”(Government Operations Committee)主席交椅,同時還係它下設的一個永久性專門負責調查的小組委員會(Permanent Subcommittee on Investigations)主席,這給了麥卡錫很大的權力。可以講,那年選舉將麥卡錫主義推上了頂峰。自53年1月開始的15個月里,麥卡錫主持的調查委員會一共舉行了169個聽證會,對象包括美國之音、美國陸軍等;傳喚了653個證人,其中一半曾經或者仍然係政府、軍隊僱員。在調查美國陸軍的過程中,麥卡錫遇到了他政治生涯中的致命對手。

1954年初,陸軍在同麥卡錫打了半年交道後,反控麥卡錫和他首席律師科恩(Roy Cohn)曾經為他們底下一個助手向軍方尋求不正當的優惠待遇。麥卡錫認為這一指控係陸軍對他的調查的報復。這樣,麥卡錫暫時讓出常設調查委員會主席的位置,成了被調查的證人。1954年4月參議院開始了持續36天陸軍/麥卡錫的調查聽證會。就係那時,公眾從電視實況轉播中看到了麥卡錫在聽證會上係怎樣恃強凌弱、使用威脅恐嚇的手法,他的民調支持率從年初的50%一下子掉到了34%(維基),這樣,調查陸軍成了麥卡錫的“滑鐵盧”。緬因州共和党參議員佛蘭德斯(Ralph Flanders)首先向麥卡錫發難,建議取消麥卡錫調查委員會主席一職。最後,共和党參議員達成共識,參議院通過了對麥卡錫的“譴責”議案(censure)。麥卡錫因此一蹶不振,他的政治地位和影響開始衰落。1957年5月麥卡錫在參議員職位上去世。

按照美國喬治·梅森大學(George Mason University)歷史教授亞瑟·赫門在他《重新審視美國最讓人討厭的參議員的生平和遺產》(Arthur Herman、《Reexamining the Life and Legacy of America's Most Hated Senator》)一書介紹會上提到的:53年麥卡錫在共和黨掌握行政和立法權後繼續追查共產黨就會傷害本黨利益,係吃力不討好的事情。何況他那時已經掌握了實權,政治前景看好。如果見好就收,等待機會,日後一定還有機會。但係麥卡錫的反共調查沒有停。由於歷來在意識形態層面上反共的積極意義大於具體操作手法上的缺陷,換一句話講,當一個人不需要為他的錯誤付代價時,就會讓他失去自我約束和調控的必要了。這樣,當麥卡錫按照他的方法一如既往地繼續追查共產黨時,麥卡錫主義也就同時走向末路。

12

1957年5月2日,麥卡錫因急性肝炎在位於馬里蘭州的貝蒂斯海軍醫院去世(Bethesda Naval Hospital),時年49歲。作為在任聯邦參議員,有70名聯邦議員參加了他的國葬儀式,數千人瞻仰了他的遺體。儀式結束後麥卡錫遺體被運回他的家鄉安葬。

麥卡錫或者麥卡錫主義已經退出歷史舞台,但他當年那獨特而又偏執的鬥志留給公眾社會的影響和印象卻從來沒有完全消失過。這些年來,凡係發生啲類似的社會現象,或者在公眾面前某些權勢人物表現出讓常人難以理喻的性格特徵時,人們就會想到麥卡錫。事實上,最近啲年來,嗰啲在麥卡錫時代使用頻率很高的詞又重新被人提及。比如“獵巫”(witch hunt),引申為“政治迫害”——當官場人物因醜聞受到司法、立法部門調查時,他們常常用這來表明自己的清白、攻擊對手;再如“病態的撒謊者”(pathologic liar),指撒謊成性的人——當一個公眾人物撒謊的範圍、程度和頻率到了無以復加的地步時,人們更願意相信那係一種病理狀態而不受人的自主意識控制,因為我們還不想承認人性能夠如此醜陋低下。另外還有一個現象:當麥卡錫主義塵埃落定後,媒體總結檢討他們自己,承認出於新聞報道的效果,在那“病態的撒謊者”身上花了比其他各方面都正常的政治人物身上更多的時間、表現出更濃的興趣。事情就係這樣,當媒體得益於熱衷報道行為怪異者所帶來的新聞和娛樂作用時,他們同時也造就了一個大眾紅人。

麥卡錫流傳下來的政治遺產在不同黨團派別之間的意義完全不同。保守派奉麥卡錫為英雄。因為他們眼裡的自由主義就等於係共產主義,而共產主義在民主社會已經臭名昭著,把自由主義同共產主義綁着一起,自由派不戰自敗。實質上,從麥卡錫行為背後,保守派更在意的係對自由派理念造成的貶低和傷害而唔係共產主義本身。自由派則認為麥卡錫係機會主義分子。因為他並不具有明確的保守派政治立場,反共只係他的手段和工具,為的係提高個人政治影響和地位。

我認為麥卡錫既唔係機會主義分子,因為機會來臨時他並沒有被機會所左右;他也唔係反共英雄,因為他方法係錯的,他的對象也係錯的。在錯誤百出時,被他指控的共產黨員們倒一個一個成了理直氣壯的英雄。

麥卡錫對中文世界帶來的影響比美國本土有過之而無不及。這係因為如果從人口絕對數量上看,共產主義理論在中國傳播最廣、其實踐對中國的危害也最大。出於維護中共統治的需要,1949年以來,大陸宣傳和學術領域對麥卡錫主義的強烈反彈。他們混淆參議員麥卡錫同麥卡錫主義的區別,把矛頭集中在麥卡錫係怎樣使用了錯誤手段這個環節上做文章,把所有他們不願意接受的西方反共思潮統統同麥卡錫掛起鉤來,從而達到他們否定美國抵抗共產主義運動的目的,他們實質上係要詆毀自1917年來自由世界反蘇反共的努力和信譽。比如本文開頭提到的北京市黨校侯且岸教授,而他的觀點具有相當的代表性,對此,我認為需要加以澄清。

首先,美國反共並非自麥卡錫始,其根源在於同共產主義意識形態上的尖銳對立。

馬克思主義認為,資本主義社會存在着勞工和資本家兩個階層,它們之間的利益衝突最終必然導致革命,而革命的結果係消滅私有制,建立由社會和全民共同所有那樣一種經濟制度。列寧實踐了這套理論,他領導俄國布爾什維克用暴力奪取了國家政權。這樣,美國(經濟上實行資本主義,政治上以民主形式實現管理國家)的主流價值觀念同馬列理論和實踐註定勢不兩立,而防範共產主義滲透和顛覆必然就成了美國立法和行政機構的重要任務。伴隨蘇維埃革命勝利和美國共產黨成立,美國發生了“第一次紅色恐慌”現象(red scare)。自那時開始,美國反蘇反共就沒有停止過。面對蘇聯間諜活動逐漸加劇,1938年國會將“非美委員會”從臨時性質改成了常規形式。1939年蘇、德簽訂互不侵犯條約後,在美國引起了巨大的反響。前美共黨員,蘇聯間諜,時任《時代》周刊高級編輯錢伯斯自首,提供了美國政府僱員中18名蘇聯間諜或通共分子名單。隨後前蘇聯間諜、美共機關報《工人日報》總編輯布登茲,美共黨員、蘇聯間諜本特麗相繼向聯邦調查局投誠,揭發了一批替蘇聯情報機構工作的美國人。另外1945年的美亞案,48年的希斯案,49年司法部起訴美共總書記丹尼斯案(Eugene Dennis,1905-1961)等將反共推向了高潮。而麥卡錫46年剛剛當選聯邦參議員,直到1950那2月嗰個“威林鎮”演講後他才有一點影響力。所以“反共狂潮”唔係由麥卡錫掀起來的。

其次,4、50年代美國並沒有一股“極右勢力”在後面推動反共。

20世紀初美國國會基本上處於民主黨控制。如果從1917年第65屆到1957年麥卡錫去世那年第85屆共20屆國會來統計,民主黨控制了其中12屆參議院、13屆眾議院。如果把範圍縮小到從羅斯福入主白宮的1933年到杜魯門下台的1953年那10屆國會來統計,民主黨佔據其中9屆多數黨地位。很明顯,那20年里一系列抑制共產黨活動的法律如《哈奇法案》、《斯密斯法案》和《麥卡倫法案》等在國會民主黨主導底下制定、由民主黨總統簽署生效的。反過來的情況係,1948年共和黨掌握多數席位時,5月份眾議院以319對58票通過了5852號控制顛覆活動法案、又叫《蒙特/尼克松提案》(Mundt-Nixon Bill)。那一屆眾議院共和黨佔248席位,民主黨185,勞工黨1席。這就係講,那319名議員中至少有四分之一非共和黨籍議員拋開黨派立場,贊成要求美國所有共產黨員必須向司法部長登記的提案。所以反共係兩黨的共識,而非保守派的專利。

再次,中文世界裏的“左”和“右”的概念無法對應、照搬到美國政治中來。

顧名思義,美國的自由派、左派,保守派、右派係從如何看待社會發展過程中的新事物、新現象的立場上加以區分。從這個意義上,參議員麥卡錫恐怕和傳統意義上美國保守右派沒有咩關係。麥卡錫的父親係威斯康辛州愛爾蘭裔傳統的羅斯福選民,而麥卡錫本人第一次參與競選,他也係以民主黨人身份贏了地區法官的職位,只不過後來為了增加勝選機率才臨時轉換成共和黨人競選參議員成功。可以咁講,麥卡錫反共並不具有保守派色彩。中國的左右之分純粹以共產主義作為標準,共產黨封自己左派,所以反對他們的就係右派,沒有其他文化和社會問題摻雜其中。蘇共、中共從一開始打的係如何通過建立武裝奪取國家政權的算盤。他們不具有自由派的情懷。如果一定要把西方自由派同中國“左派”聯繫起來,那係因為共產主義曾經當時打着維護社會底層勞工階層利益的旗號,但問題係,49年後,中共政策惠及過幾多社會底層基本民眾?解決過幾多勞工群體的疾苦和憂慮?我認為左、右只係標籤,而自由或者保守則有實質性內涵。中國左派唔係自由派,麥卡錫也不能代表美國保守派。

綜上所述,美國歷史上的麥卡錫參議員不等於麥卡錫主義,因為麥卡錫主義包含廣義和狹義兩個層面。從狹義上來講,在抵制共產主義意識形態滲透和顛覆的歷史進程中麥卡錫確實造成了消極影響,但不能憑這就把美國一百年來針對共產主義的一系列立法、司法活動的積極意義統統抹殺掉。

【參考書目】

《杜魯門回憶錄》《The Memories of Hanry Truman》

《重新審視美國最讓人討厭的參議員的生平遺產》《Reexaming The Life and Legacy of America's Most Hated Senator》,Arthur Herman

《為中國蒙難——美國外交官謝偉思傳》;《Honorable Survivor:Mao's China,McCarthy's America and Persecution of John Service》,Lynne Joiner

《美國對華關係白皮書》《United States Relations with China》

《太平洋關係學會調查報告》《Institute of Pacific Relations,Report》

《希斯-錢伯斯間諜案》《A Pumpkin Patch,A Typewrite,and Richard Nixon:The Hiss-Chambers Espionage Case》,John Berreford

《魯斯和他的帝國》《Luce and His Empire》,W.A. Swanberg

《美國在中國的失敗》《America's Failure in China,1941-1950》,Tsou Tang