女兒從小粗放型生養,鬥雞走馬,不喜學習,尤惡作文。為了培養她對落筆思考的興趣,我經常在給她上通識課的時候講一些歷史上的傳奇故事,她聽過最喜歡的是杜環的故事。

杜環這個名字可能只有某些研究唐朝歷史的人熟悉,即便如此,作為中國歷史上第一位有記載達到非洲的人,他甚至連生卒年月都沒有留下。他留在人世間的只有幾段文字——1511個字。但就是因為這幾段文字,不僅讓他名垂青史,連同好幾個小人物也永久的定格在中國人的海外交流史上。

公元751年,大唐勢力向西的擴張遇到了正在向東突進的阿拉伯帝國。兩個帝國在中亞的怛邏斯進行了一場惡戰,唐軍慘敗。這場戰役在歷史上並不出名,但它卻改變了很多普通人的命運。

在唐軍中可能擔任軍官的杜環即是其中之一。他不幸被阿拉伯人俘虜了。他出身於名門望族京兆杜氏,宰相杜佑、大詩人杜牧都是他的族親。所以儘管史書沒有記載他的確切身世,但從被俘後沒有被殺反而受到優待、而且還能文擅記這些特點來看,他應該有一定職級,且受過良好的教育。

杜環被俘後,被編入了阿拉伯人的軍隊充當了僱傭軍。當時阿拉伯人四處征戰,麾下有各種族的僱傭軍,杜環所在的是由波斯人組成的「呼羅珊」軍團。但杜環的特長顯然不是衝鋒陷陣,所以他後來被安排到各種使團中,為阿拉伯帝國擔任出使任務——這個時候他可能已經掌握了一定的阿拉伯語和文字。這成為為他能夠遊歷亞、歐、非三大洲的契機。

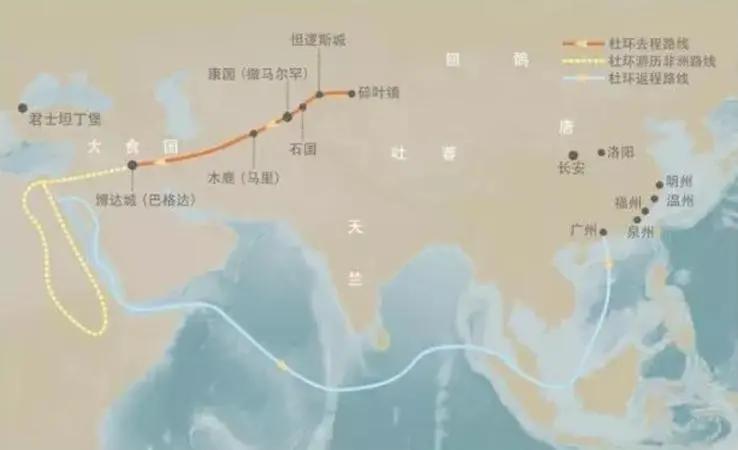

在11年的時間中,杜環先後遊歷有具體國名可查的13國,向北達到了耶路撒冷、君士坦丁堡,向西進入非洲,過亞歷山大港,最遠到了如今的摩洛哥。直到公元762年的夏天,杜環被赦免了俘虜身份,獲得自由。他立即從衣索比亞的馬薩瓦港起航,返回波斯灣,再從波斯灣搭乘商船,從海路萬里迢迢返回廣州。

我們今天能得知杜環的傳奇人生,全賴他回國後寫了一本書——《經行記》,詳細記載了自己11年的世界之旅。但不幸的是,這本記載傳奇經歷的書,在盛唐萬邦來朝、以自我為中心的氛圍中,並沒有引起太多注意,所以根本沒有流傳下來。但萬幸的又在於,他還有個當宰相的親戚杜佑。杜佑看過《經行記》,在奉命編輯歷代典章制度沿革的工具書——《通典》的時候,順便在介紹海外諸國情況的《西戎總序》、《大食傳》、《邊防典》等章節中,把杜環的《經行記》節選了1511字。這個無心插柳的舉動,使得這本奇書總算留了片鱗半爪。

杜環的傳奇極有可能在盛唐不是個例——所以才沒有引發轟動。為什麼呢?在《經行記》中,杜環記載自己參與營建阿拉伯帝國首都巴格達的時候,不期而遇四位同樣來自中國的工匠,而且有具體的籍貫和姓名——河東織匠呂禮、樂還;京兆畫匠樊淑、劉泚。

可以肯定,這些工匠並不是在兩軍交戰中被俘的。那種怛邏斯戰役後唐軍中被俘工匠向阿拉伯人傳入造紙術之類的說法,純屬臆測——千里征戰,誰打仗沒事帶著織匠和畫匠甚至造紙工人?

這些人能夠在巴格達出現,說明當時除了無數的外國人奔向大唐之外,也有無數的唐人,順著別人來的路徑,奔向了遠方交流謀生,在這個過程中,很多的中原技術得以流傳至西方。這才符合常理。

這四個歷史上完全沒有留下足跡的小人物,能夠留下姓名,印證我們對於東西文化交流的猜測,完全歸功於杜環的記述。《經行記》之所以被宰相杜佑引用,並不是因為沾親帶故,而是確實寫得可靠。

杜環的文字帶有強烈的實錄風格——簡明扼要,客觀描述,絕無半點個人情緒和猜測。比如他描述穆斯林的「女子出門必擁蔽其面。無問貴賤,一日五時禮天。食肉作齋,以殺生為功德。系銀帶,佩銀刀,斷飲酒,禁音樂……」和今天的伊斯蘭教沒有任何區別,可以印證其記載的嚴謹可靠。他對於當時基督教和拜火教的描述也極為準確,甚至記載了基督教醫生當時最為先進的開顱手術和對疾病的未治先防。

最難得的是,杜環出身盛唐,卻不是以居高臨下的華夷觀去看世界,他對所見所聞的多有讚譽,甚至有「不異中華」的評價。正因為他文字的客觀、細緻、可靠,一代大師王國維對《經行記》極為推崇,專門從《通典》中摘錄出來,寫了一本《經行記校錄》。

杜環返國路線

當然,今天我並不是要從學術上來討論《經行記》的意義,而是想說,不管杜環當初是秉著什麼樣的目的和心情來記載自己的故事,我們都要感謝他。因為在中國傳統文化裡面,戰俘的身份不是光彩的事情,而且他的遊歷是為敵國出使。但他不懼非議,落筆記載,不僅僅是為千年之後的我們訴說了一段傳奇,更重要的是,對諸多國家的歷史,特別是陸上、海上兩條絲綢之路的交流的歷史,提供了極為重要的例證。這是杜環和他記載的那四個中國工匠青史留名的最大意義,也是他們不經意所彰顯的生命價值。

這種價值具體體現在什麼地方?我舉個反例。就在唐之後的宋,相隔並不久,在北宋初期的《太平御覽》中對阿拉伯地區是這麼記載的:「拂菻海中有島,島西北有坑,以肉投之,有鳥銜寶出,大者五斤……」完全演變成《山海經》一類的神話拼湊、主觀臆測,極為可笑。作者如果看過《經行記》,斷不會如此荒誕。宋代是中國海外貿易最鼎盛的時代,其見識如此,更讓人錯愕。

如果延伸一下,從常理推斷,在唐宋的商貿交流中,到達歐洲、非洲的中國人應該遠遠不止他們幾人。百萬人口的長安城、汴梁城,熙熙攘攘的各國商旅,繁盛千年的貿易之路,這樣的故事怎麼可能會少?但很可惜,華夏文明在乎的只是萬邦來朝,對於萬邦到底是什麼樣卻興趣寥寥。

中國人不是沒有睜開眼睛看過世界,只是看過世界的那些人,不是迫於生計就是變故使然。所以要麼沒有回來,要麼沒有說話。僅有的幾個說了的,且還能流傳下來的,卻沒有得到應有的重視——農耕文明骨子裡固有的內斂和自大,極大的妨礙了對世界的認知。開放如盛唐,史籍所記載大食(即阿拉伯)使者訪唐多達36次,唐朝卻從來沒有一次派出使者訪問大食。唯一留下記憶的杜環卻是以一個俘虜的身份完成了遊歷。所以盛唐的開放,嚴格的說,只有開,而沒有放。

再往前追溯,官方對於眼界的拓展,也只有張騫出使西域、甘英出使大秦,這兩次沒有達到目標的出使,都是帶有軍事目的出使。再往後中國人對於世界的興趣就一退再退,最後乾脆閉關鎖國了事。史上最大的海外移民潮——下南洋,也都是社會底層迫不得已的逃亡,而非拓展。所以華夏一直面對著廣闊的海洋,卻從來沒有產生海洋文明。

杜環能從衣索比亞搭船啟程,從海路輾轉回國,足以說明當時的海路運輸已成規模,已有成熟路線。往前350年,法顯從天竺回國也是同一條海路。為什麼中國人對於海洋的認識,還要等到六百年後的鄭和下西洋來彰顯?自己人那麼早就發現了世界,為什麼還是一而再再而三的看不見世界?明、清兩代的封關禁海是朝代的偶然,還是文化基因的必然?

所以我不僅僅用這個故事來教育女兒,鼓勵她多多落筆,多多思考。其實也會用來自勵——因為很多時候我們不經意描述的很多東西,驚鴻一瞥,稀鬆如常識,但卻不一定人人都知道。也許很多年後,在文明的變遷中,它會成為特別重要特別閃光的遺存。

不信看看我們周圍,很多人而今看世界,可能還不如杜環。

華客新聞 | 真實新聞與歷史:一個戰俘的傳奇