蕭何月下追韓信(維基百科)

大漢王朝享國四百年,是中華民族歷史上濃墨重彩的篇章,在世界上,中文又叫做漢語,中國的字叫做漢字,稱中國人又叫漢人,大多數中國人都是漢族。這一切都可以體現出來漢朝對於中華民族的意義是里程碑式的,標誌性的。

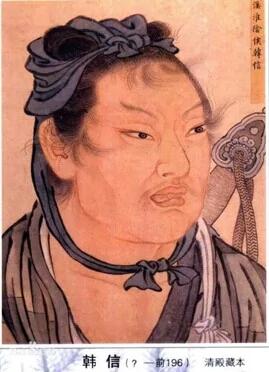

若說漢朝開國第一功臣就非韓信莫屬了。民間流傳著這樣一句話,“漢室天下韓信打”。說的是漢朝的建立韓信的功勞的最大的。

大漢帝國開國第一功臣韓信(維基百科)

韓信在歷史上被人們稱為“兵仙”,戰無不勝攻無不克,“水無常勢,兵無常形。”是韓信最大的作戰特點,他的戰法多變,也很善於治軍,短短三十幾年的一生敗章邯、擒魏豹、斬陳余、收李左車、降燕、殺龍且、攻佔齊國等,暗渡陳倉、安邑之戰、濰水之戰、垓下之戰,尤其是垓下之圍,終結了西楚霸王項羽的霸業。

韓信為漢朝立下汗馬功勞,官拜漢大將軍、左丞相、趙國丞相、齊王、楚王,“王侯將相”一人全任。但是功高震主,韓信沒有得到善終。

韓信墓前的一副對聯上聯是“生死一知己”,下聯是“存亡兩婦人”。這副對仗工整的的對聯也正是韓信一生的真實寫照。

蕭何追韓信(維基百科/BabelStone)

一知己

說是“知己”,但是“知己”這個詞一般情況下給人的都是比較正面的意義,但是韓信這位“知己“就讓人覺得知己這個詞是個中性的詞。此話怎講呢?

人們常說“成也蕭何敗也蕭何”,這個“知己”就是蕭何,並且這裡面的另一個主人公也就是韓信了。

秦朝末年天下大亂,各路群雄紛紛崛起,韓信加入項梁的起義軍。項梁戰死後,韓信便隨余部歸順項羽,因為會武功,所以在項羽大帳前任持戟郎中。他以為能夠接近項羽於是數次向其獻策,但項羽沒有採納。韓信認為在項軍內沒有前途,於是在漢王劉邦進入漢中郡、武都郡、巴郡與蜀郡時,韓信逃離楚營,投奔漢王劉邦。

但是在劉邦帳下,韓信仍然未獲重用,只做了個看守糧草的小官,後來遇到了蕭何,與蕭何的幾次交談中蕭何發現了韓信的才能。

韓信滿以為劉邦會重用自己,但是在漢中過了很多日子,依然無人問津,韓信很失望,於是準備離開漢營另投明主。

蕭何聽說韓信將要離開,突然意識到一定不能失去韓信這樣的人才,聽說韓信已經出了大營已是半夜,於是蕭何不顧夜深,上馬便追,這就是蕭何追韓信的典故。因為著急追韓信,蕭何沒有來得及通知劉邦就連夜騎馬出營。

因為當時關中生活困苦大量的士兵叛逃,劉邦大驚失色以為自己左右手的視為z蕭何也叛逃了。當蕭何帶著韓信返回漢營的時候對劉邦說,如果您只想做個漢中王,那麼我追韓信回來是多餘的,但是如果您想稱霸天下那麼韓信是不可多得的將才。

於是劉邦採納了蕭何的建議,登台拜帥,韓信獲得了漢營統帥軍隊實權,這也是多虧蕭何慧眼識珠。

自此有了韓信為漢室打下江上的故事。此為“成也蕭何”,蕭何成就了韓信,也成就了大漢王朝。

那麼“敗也蕭何”說的是劉邦平定天下後,因為劉邦猜忌心重,開始以各種理由屠殺開國功臣,那麼打下漢家大半壁江山的韓信自是難逃此劫。

在蕭何的計策之下,騙韓信入長樂宮中被呂后誅殺。

韓信一飯千金(維基百科)

兩婦人

韓信是貴族的後代,從小就習武熟讀兵書,但是因為家道敗落,只能與母親一起困苦的生活,到後來母親也死了韓信就淪落到沒有飽飯可吃的地步了。

快被餓死時的救命婦人

堂堂七尺男兒,身強力壯,身邊的有一位朋友看出韓信不是一般的人,於是經常請韓信到家裡吃飯,因為都是鄉里鄉親的,朋友的家庭也不是很富裕,整日的供著這樣的一位年輕人吃飯,時間久了朋友的妻子就受不了了,於是每次都趕在應該吃飯的時間前讓全家人都吃完飯,然後收拾好餐具,連一點兒剩飯都不留下,這樣一兩次之後韓信就明白了朋友妻子的意圖,於是再也不去朋友家蹭飯了。

飢腸轆轆的韓信四處遊盪幾天也吃不上一頓飯,在河邊有一位洗衣服的老婦人,人們稱她為漂母。漂母看見韓信這樣一位佩劍的年輕人(古代只有貴族才可以佩劍)每天都在河邊遊盪,定有難言之隱,於是漂母也不多問,每天都把自己帶著的乾糧分與韓信一些,就這樣韓信維持了自己生命索性不被餓死。平定天下後韓信回鄉,以千金酬謝漂母。

功成名就時的索命婦人

是的,這個婦人就是劉邦的皇后呂雉。

平定天下後,韓信的功勞實在是太大了,一大半的漢室江山都是韓信打下來的,劉邦擔心韓信謀反,於是將韓信多次削去爵位,最後被貶為淮陰侯。但是因為韓信的能力確實是無人能敵,劉邦還是對韓信不放心,但是又不好意思殺掉這位開國第一大功臣。韓信知道自己是凶多吉少,害怕被誅殺,於是劉邦多次召見都推脫說自己身體不適不覲見。

於是心狠歹毒的呂后找來蕭何商議用計將韓信騙入宮中。於是在劉邦出遊的一天,呂后在長樂宮召見了韓信,將韓信誅殺。

來源:新浪看點