隨著社會老齡化的不斷加劇,“如何養老”已成為一個備受關注的話題。

但最近,年輕人比老年人更早地站到了熱議中心:他們有人提前40年規劃老後生活,做起了儲蓄投資;有人辭去大城市的工作,回老家給父母買房養老;還有人選擇早早進入養老行業,想在風口來臨時搶占先機……

湃客·財經欄目推出《養老這件事,該聽誰說?》主題創作,把話筒遞給年輕人,近距離記錄養老熱議中他們的真實想法與現實困境。

這是本係列第一篇。我們走進養老院,與那些選擇了養老這行的年輕人聊了聊。

本文為澎湃號·湃客X財經無忌聯合出品,湃客財經欄目首發

作者 /山核桃

編輯 /丁玨汭(澎湃新聞高級編輯)

在最近大熱的日劇《重啟人生》裏,33歲的近藤麻美和自己的閨蜜們想象著未來“抱團養老”的生活:40年後,“養老院會不會已經變成科技養老院”“輪椅會不會飛起來”“我們三個人真的能一起生活嗎”……

當年輕人們開始談論養老,他們究竟在談論些什麽?

隨著年輕人的“養老焦慮”逐步走入公眾視野,人們也對養老行業產生了好奇,熱錢也在湧入。五年前,紅杉資本在一則報告中預測,中國老人撐起了一個即將爆發的萬億市場,養老是一個供給沒跟上需求的行業。

但產業爆發的另一麵是,潮水還沒有到來,身處行業中的年輕人卻給出了答案。大多數人不知道的是,人的衰老不是一個瞬間完成的,而是一個緩慢“受捶”的過程,一千個老人往往有一千個不同的狀態。

當年輕人進入養老行業,他們為什麽選擇養老行業?在代際碰撞中,他們又有哪些具體的困惑?

選擇進入養老行業的那一刻

像是坐上時光機,選擇進入養老行業,年輕人有自己各自不同的考量。

最直接的理由,是身體發出的訊號。

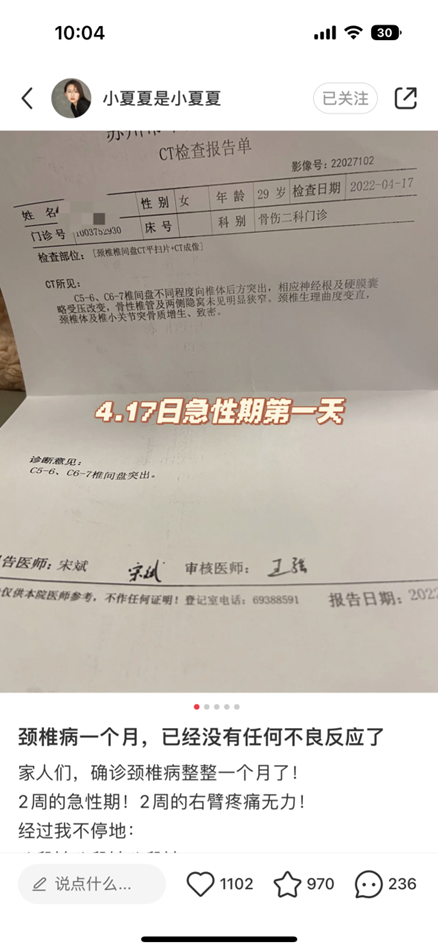

去年3月,夏夏躺在床上玩手機時,頸椎突然傳來一陣刺痛,並迅速蔓延到右側的肩胛骨。在嚐試了拉伸、熱敷和吃止疼藥後,夏夏發現,痛楚並沒有減輕。“整晚都沒有辦法入睡。”

第二天去醫院治療,夏夏被診斷為嚴重的頸椎病,醫生在給出了“再不換工作可能加重病情,致使終身癱瘓”的警告後,夏夏感覺“腦子一下炸開了”。

來源:夏夏的社交媒體截圖

大學畢業後,夏夏就進入了地產行業,從事策劃工作。彼時,地產行業餘暉尚存,行業裏的年輕人也相信,時代紅利並沒有過去。“地產人相信逆天改命,世界上怎麽可能有完成不了的事呢?肯定是還不夠努力。”夏夏在社交媒體上分享著“地產人”的想法。

她至今仍記得在地產行業的日日夜夜,那些充滿焦慮與疲憊的日子。有一次,為了一個方案PPT,她從晚上十一點寫到了淩晨四點。還有一次她試圖下樓跑步二十分鍾,卻接到了多個工作電話……

意識到身體的警報,夏夏在出院後,通過公司內部轉崗,進入了一家高端養老院做策劃。“節奏稍微慢一點,離我家也挺近。”這家高端養老院位於風景區內,有著秀麗的花園與完善的基礎設施。夏夏的領導是一個對養老有理想追求的人,希望養老院能夠有更多的代際碰撞。

有人是身體發出了預警,但有的年輕人則覺得自己天生就適合這一行。

在護理專業畢業後,與周圍大多數同學順其自然地進入醫院不同,00後女孩瑞瑞選擇在山東一家高端養老院從事護理工作,她所負責的樓層十分特殊,大多都是失能失智老人。一天的工作除了負責老人的三餐外,還需要相應的護理——量血壓、翻身喂藥還有內務的整理,有時也需要幫助老人洗澡。

做出這一決定的理由是多重的。一方麵是在醫院實習時,快節奏的工作讓瑞瑞更向往慢節奏的生活。另一方麵,瑞瑞活潑開朗,做事也有耐心,她自己也十分喜歡與老人相處。

還有的年輕人則是在他人身上看到了“養老的痛點”。

2020年,從航空公司辭職,24歲的宋元曾短暫地在杭州從事過電商運營。但因工作強度太大,連續熬夜幾個月,宋元發現自己出現神經衰弱的症狀。在醫院檢查的過程中,她感受到醫院看似離人們的生活很近,但對老年人來說,就醫並非一件容易的事。

各地不同的就醫政策、陌生的機器、複雜的問診流程,還有消耗體力的排隊…..宋元曾經看過很多老人在醫院急哭的新聞,以前還覺得“很假”,現在發現,現實比新聞更為複雜。

意識到老人就診難的問題後,她在社交媒體上刷到了“陪診師”這一行業,加之本身就向往自由職業的彈性工作時間,於是宋元正式入行做了陪診,成為了陪伴老人就醫的“小宋”。

越來越多的年輕人對養老行業產生濃厚的興趣,背後的原因並不複雜。

一方麵源自年輕人自身的“養老焦慮”。2020年富達國際和支付寶理財平台聯合發布的《後疫情時代中國養老前景調查報告》顯示,中國居民的養老意識連續三年走高。越來越多的年輕人提前考察養老院,期望過上“財務自由、提前退休”的日子。

夏夏經常能在這家養老看到很多年輕人。他們短暫地來到這裏,體驗養老院的生活後,消解疲憊與焦慮,隨後再返回日常生活。

另一方麵,則是熱錢的助推。五年前,紅杉資本就針對中國一至三線城市老年人口進行了分層隨機抽樣研究,預測中國老人會撐起一個即將爆發的萬億市場。在這份《2019年中國城市養老消費洞察報告》中,養老產業被視為“一個供給沒追上需求的市場”。

據財經無忌不完全統計,2022年以來,養老賽道已完成超30筆融資,包括福壽康、鴻福天、小羊養老、小橙長護、遠盟康健、天與養老等。

但在產業爆發的另一麵,隻有身在行業中的人才知道,潮水遠遠沒有到來。

一千個老人就有一千個樣態

在《最好的告別》一書中,哈佛公共健康學院教授阿圖·葛文德曾詢問一位老年病學家“是否搞清楚了導致衰老的特定的、可複製的途徑”,專家的回答是“沒有,我們就是一下子崩潰了。”

這個稍顯喪氣的回答將人們拉回到了現實之中,變老的過程永不停息,即便醫學進步延長了我們的壽命。

回到這群進入養老行業的年輕人的日常生活,他們不僅要處理日常工作的瑣碎,探索與老年人間的代際交流方式,更宏大的命題是——如何與衰老共處?如何麵對死亡?

某種程度上,剛進入這裏,年輕人對養老行業還是充滿著浪漫化的想象,比如朝九晚五的生活,代際間的和諧相處,以及對養老的向往——悠閑的生活、朋友的陪伴以及專業化的治療等。

就像王小波在《黃金時代》裏所描摹的充滿奢望的二十一歲——“我想愛,想吃,還想在一瞬間變成天上半明半暗的雲”。

但現實是,變老是一個緩慢受捶的過程。

照護失能老人,瑞瑞覺得不怕髒是進入這行必須要具備的品質。有些老人臥床需要坐輪椅,護工們需要幫助換紙尿褲。“如果你潔癖,你幹不了這個工作”。在身體的照護之外,更多的是細心和耐心的陪伴。瑞瑞需要帶著老人參加養老院的活動,在走廊上做做操,陪著老人們說說話。

但在剛開始接觸時,由於老人的個性不一樣,摸清他們的脾氣,瑞瑞覺得特別困難。

老人們會有很多別人難以理解的“大事”。

她記得,有一個爺爺每天都會坐在凳子上,有時在走廊間來回走動,問護工“什麽時候才能到站”,瑞瑞剛開始覺得很困惑,後來她才知道,老人存在認知障礙,以為自己坐在公交車上,一直在找回家的路。

瑞瑞和同事們後來找到了與這位老人的相處之道,每次老人問“什麽時候才到站”時,瑞瑞就會說“還有幾站就到了”或者“你再等一會兒”。

也正是與這些老人的相處與摩擦中,年輕人們才發現,變老不僅僅是身體機能的衰退,在成為老人的過程中,一千個老人就有一千個不同的樣態。

成為陪診師兩年多來,宋元對這一點也格外有感觸,她看到了老人“問醫難”背後的尷尬與酸楚。

很多老人都是孤身一人在外地問醫,一般都是兒女提前在網上找到宋元,而宋元需要假扮“同事”或“朋友”來陪伴老人就診。“老一輩的人介意子女花錢請人陪診,還有的老人難以信任陌生人。”

宋元曾服務過一個診斷出癌症的劉阿姨。子女因為在異地無法陪伴,隻能請宋元陪伴劉阿姨來醫院化療。一開始,宋元覺得劉阿姨是一個特別樂觀的老人,因為在陪診過程中,劉阿姨都非常配合。但在化療結束後,劉阿姨卻突然哭了,向宋元說了很多對子女都無法言說的心裏話。劉阿姨告訴宋元,是自己要求子女請陪診師的,因為覺得自己是“包袱”,給子女帶來了很多不必要的負擔。

那一天,宋元隻是安靜地聽阿姨傾訴,什麽也沒有多說。後來,她將這些傾訴婉轉地傳達給了劉阿姨的女兒,她覺得老人的這些情緒需要溝通化解。

陪診的這段日子裏,時間其實過得很快。醫院講究時間與效率,現在信息程度也做得很好,但卻容易遺忘老人。

在宋元的付費客戶外,有時出於職業習慣,也會主動解決老人的困惑。有一次她遇到一個老伯,隻是做一個小體檢,兒子也已安排好醫生,但老伯因為很久沒有來到城市,一下子不知道該怎麽辦。宋元問他,為什麽不再打一通電話給兒子,老伯擺擺手說,怕孩子嫌他笨。“老人也有自己的自尊心,都是親人,老了也害怕麻煩。”

青年與老年之間的差距,看起來隻是時間與身體的變化,但更複雜的問題是,當我們年老、體弱、不能照顧自己的時候,究竟是什麽使生活值得過下去?

我們需要理解年輕人與老年人需求結構的變化。

在高端養老院工作時,夏夏曾經策劃出不少讓老人開心的活動。

一次話劇課上,她帶著老人重溫曹禺先生的《雷雨》,然後給老人們分配角色,讓他們穿越時空,化身為周萍、繁漪與四鳳,用自己的方式演一出好戲。

夏夏發現,排練的過程中,很多老人都很有創意,也都很有情緒,好像是在實現他們年輕時沒有完成的夢想。養老院中的老人們很多來自上海,他們會嚐試用上海話全新演繹,效果與反響都很好。

“老人很有表演欲望,但是缺乏這種舞台。”養老院提供了這樣的舞台,讓他們感受到被關注、被鼓舞的力量,像是有一束追光打在他們身上。後來,養老院版《雷雨》成功後,老人們還會追問夏夏有沒有類似的活動,有的老人也想把自己創作的話劇搬上舞台。

“雖然他們已經七八十歲了,但是心中還有很多表演欲想要展現。”

心理學家亞伯拉罕·馬斯洛曾提出著名的人類需求層次,在這個需求金字塔上,從基本需求到愛的需求到成長的願望再到自我實現,年輕時,人們總是會追求與向往塔尖的東西。

年輕人總會自然地覺得,即便是年老時,也會需要對自我的關注,養老院裏豐富的活動也是如此,隨著越來越多年輕人的湧入,養老院裏充滿著代際間的碰撞。

在策劃過許多活動與課程後,夏夏逐漸產生了一個困惑:年輕人策劃的活動,真的是老人們想要的嗎?真的能讓老人們開心嗎?

有一次,夏夏和同事們買了白雪公主、哈利波特的衣服,借助cosplay的形式,讓老人們體驗當代年輕人的生活,盡管老人們表現出了開心,但夏夏並不知道他們是否真的體驗到了快樂。

“老人們會一直服從集體的安排,有的時候他會覺得這些事情是年輕人希望他們去做的,所以他們就去做,但這種行為叫做服從命令而不是讓自己開心。”

讓老人們意識到自身的主體性,去更積極地快樂,是夏夏這群年輕人希望老人們去做的事。但時代的局限性或心理因素,讓老人自己也分不清“服從”與“主動”之間的區別,這種界限是模糊的。

事實上,當死亡逼近,馬斯洛需求理論很有可能並不適用於老年人。斯坦福心理學家卡斯滕森的“社會情緒選擇理論”則指出,當“生命的脆弱性凸顯出來”時,人們的日常生活目標和動機會徹底改變。

至關重要的是觀念,而不是年齡。

換言之,當老人們開始意識到未來是有限的,他們關心的不再是遙遠的未來,而是“此時此地”,他們的目光隻會聚焦在日常生活的愉悅和最親近的人身上。

但一個悖論也隨之產生。這些身處養老行業的年輕人也逐漸意識到,當年老時,老人們更需要的是決定自己生活的“自主權”,但這樣的決定權某種程度上被讓渡給了子女,成為一種親密的聯結。

成為陪診師兩年多來,宋元發現很少有子女會換位思考。找一個人假扮自己的朋友,來陪父母看病,是父母真的想要的嗎?“很多時候,子女們可能隻是覺得,請一個陪診師陪父母,自己會更安心。”

這裏不是烏托邦

在這行的年輕人,時常會聽到這樣一個形容:“養老是一個偉大的行業”。

數據印證著上述判斷。《中國老齡產業發展報告》曾預測,2050年中國老年人口數量將達到4.8億人,成為全球老齡產業市場潛力最大的國家。

有機構也測算,2022年養老產業規模達9萬億元,預計2025年中國養老產業規模將突破12萬億元,未來幾年養老產業有望邁入產業爆發期。

產業爆發與偉大隻是硬幣的正麵,聽起來總會令人心潮澎湃,但此岸非彼岸,硬幣的背麵是,這裏不是烏托邦。

下定決心離開養老院的那一天,瑞瑞忍不住還是哭了。離開的原因一方麵是現實所迫,養老院護工的工資普遍不高,在瑞瑞所處的養老院,她每月到手薪資在2000-3000元左右,另一方麵,出於對穩定性的追求,她還是決定尋找一份“鐵飯碗”。

夏夏也離開了養老行業,有了更適合自己的職業規劃。她給想要進入這行的年輕人的建議是——養老雖然是一個藍海市場,但年輕人來到這裏注定要度過一段“灰色時期”。

盡管老年人被視為“有錢有閑”,但現實遠沒有如此美好。以高端養老服務為主,夏夏接觸過的很多老人,真正用於養老的預算其實並不高。

背後關鍵的問題在於,當下的養老服務難以滿足老人“穩定的預期”。從產品服務屬性來看,養老服務既是一種有形商品,但同樣也是一種融合陪伴與情感的無形服務。

而要形成“穩定的預期”,必須要保證從業人員的薪資水平與技能訓練,養老科技產品的合理化使用以及對老人需求的深度理解與支持,這是一個更係統、也更複雜的問題。

提起在養老行業的這段日子,夏夏會想起話劇舞台上老人們真實的快樂,宋元會想起醫院裏老人們的哭聲與沉默。

瑞瑞也會時常想到養老院裏爺爺奶奶們的動人故事。養老院裏曾有一對相濡以沫的夫妻,其中的丈夫每天都會幫老伴關門和拉窗簾。後來,老伴去世了,丈夫還保留著“關門、拉窗戶”的習慣。“他每天都會去給每個房間關門,有窗戶窗簾他必須要拉上。”

很多時候,年輕人與老人是一個互相治愈與互相幫助的過程,有時候,即便是沒有血緣關係,信任也會因無意中的細小舉動而建立。

王爺爺在養老院住了很久,第一次接觸瑞瑞這樣的年輕人。在給老人洗腳時,有的阿姨會戴上手套,但瑞瑞不會戴手套。“就是害怕他們覺得我嫌棄他們”,後來,王爺爺經常會給瑞瑞送小零食。

瑞瑞曾向同事抱怨工資問題,恰好也被王爺爺聽見。因為偏癱,爺爺說話已不是非常清楚,但他聽到瑞瑞要離職時,執意要塞錢給她。“當時,我真的特別感動。”

或許,偉大的並不是養老產業,活著本身就是一件足夠偉大的事。直麵死亡,學會與衰老共存,對向往晚年悠然生活的年輕人來說,這可能是一個需要終身學習的課題。

畢竟,我們終將老去,而這世界永遠年輕。

(夏夏、宋元、瑞瑞為化名)

參考資料:

動脈網:《對話天與養老創始人卜江勇:用技術重新定義養老》

富達國際、支付寶理財平台:《後疫情時代中國養老前景調查報告》

紅杉資本:《2019年中國城市養老消費洞察報告》

Ageclub:《上半年老年產業全球50大融資盤點:高瓴/軟銀都來了,還有這些新趨勢新變化》

投資界:《騰訊殺入,剛投了一家「養老院」》