記者/顏星悅 實習記者/陳威敬 李一鳴 張錦

編輯/計巍 宋建華

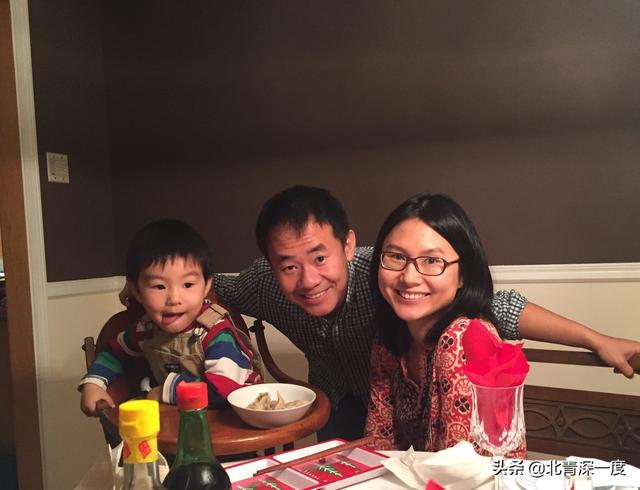

入獄前,王夕越一家共度假期(圖/普林斯頓大學通訊部)

在伊朗德黑蘭市區以北,沒有植被覆蓋的厄爾布爾士山(Elburz)上,岩石和黃土裸露,不現一絲生機。埃溫(Evin)監獄便佇立在這裏,以關押政治重犯聞名。在過去的三年裏,常有學術討論聲、誦讀聲,以及歌聲出現在埃溫監獄的一間牢房裏。那是王夕越被關押的地方。

1980年出生於北京的王夕越是普林斯頓大學一名普通的美籍華裔學者,於2013年進入普林斯頓大學曆史係攻讀博士,研究19世紀末和20世紀初的歐亞曆史。2016年5月,王夕越前往伊朗搜集研究課題資料,之後兩次進出伊朗。2016年8月8日,伊朗政府以王夕越涉嫌間諜行為而將其逮捕,後判處有期徒刑10年。

直至2019年12月7日,王夕越在美國與伊朗“換囚”行動中被釋放。至此,他在埃溫監獄中被關押了三年。

在“無限期”的等待中,埃溫監獄中的一部電話成為他活下去的希望。電話的另一端,有一直陪伴著他的家人、朋友、老師,有自願組織支援他的普林斯頓大學讀書會,還有來自世界各地素未謀麵的與他“誌趣相投”的人。他們在電話裏為王夕越朗讀他渴望的書籍與學術材料,和他討論寫作方法,協助他學習新的語言……

王夕越曾對一位在電話中教他俄語的“新朋友”說:埃溫監獄中通向外界的這根電話線是他在三年的牢獄生活中保持理智,沒有瘋掉的唯一途徑。

為此,深一度采訪了兩位在王夕越被關押期間和他“保持通話”的人,一位是與他“誌趣相投”的哈佛大學同窗張湛,另一位是與他從未謀麵的“俄語老師”糜緒洋。

在那三年的時間裏,他們的手機上會頻繁出現一個不同尋常的電話號碼——“一串奇怪的數字”。每當這時,他們知道,王夕越仍在伊朗埃溫監獄的電話那邊“等待”。

王夕越母校華盛頓大學為他舉行的集會

一摞送往監獄的書

張湛,網名“卡丹”,是王夕越在哈佛大學攻讀碩士研究生時一起搭夥做飯的同學。2015年,王夕越還在張湛的播客欄目中作為客座嘉賓講述關於斯大林傳、蘇聯以及海上絲綢之路的曆史,這幾期播客廣受粉絲追捧。

2015年5月,王夕越順利通過普林斯頓博士生資格考試,並提出一份博士論文研究計劃,研究重點在晚期帝國時代、特別是十九、二十世紀之交的歐亞大陸文化與曆史。他決定橫跨歐亞大陸的若幹個國家開展自己的研究計劃,伊朗是他的第一站,接下來是俄羅斯和倫敦。

他從沒想過自己會以這樣的方式停在計劃中的“第一站”。

2016年8月王夕越入獄後,幾乎每天都會給妻子曲樺打電話。為了讓王夕越更好的振作起來,曲樺出主意讓他多找幾個朋友打電話聊聊。幾個月後,張湛的來電顯示上出現了“一串奇怪的數字”,他是王夕越第一批聯係上的人。

張湛總是在夜裏十一二點接到他的電話,多的時候一周能接到四五個。電話中兩位誌趣相近的友人暢聊學術,王夕越會與張湛分享他對曆史事件的見解和新的研究方向。“學術在他的生活中占據了很大一部分,”張湛說,“在監獄裏繼續做研究讓他保持樂觀。”

悲觀失望的時候也常有,每當王夕越對自己被釋放的希望落空時,便會向友人傾訴焦慮的心情,“我到底什麽時候能出去啊?”

張湛每一次都會告訴他,很快,馬上就會出去了,雖然張湛心裏也並不清楚這個問題的答案。

為了繼續學術研究,王夕越必須在獄中保持閱讀。2019年4月,張湛去了一次德黑蘭,帶著一摞送到埃溫監獄的書。其中兩本是王夕越點名要讀的,一本是《拉達克王國史》,講述印度克什米爾地區的政治和宗教,另一本《曇曜五窟

》講的是山西大同雲岡石窟的故事。考慮到王夕越對各領域都有飽滿的興趣,張湛還自己選了一些書,可惜的是,這摞書最後並未到達張湛手中。

王夕越有時也會給張湛講述一些他在監獄中的事情。獄友中有一個伊朗人,在法國生活多年,是個法語老師,王夕越跟著他學習法語,這位伊朗法語老師還會給王夕越布置作業,教王夕越唱“La

vie en rose”(玫瑰人生),待出獄時,王夕越的法語已經非常流利了。

隨著被關押時間的延長,王夕越愈加希望和更多的人建立聯係,尋求更多的方式來使他的監獄生活有意義。他拜托張湛給他介紹一些“有趣的人”,並提出學習俄語的要求。

2018年5月,支持王夕越的普林斯頓大學學者團體集會

“特意為他備課”

2017年12月31日,這天是王夕越37歲的生日,糜緒洋與愛人正在哈薩克斯坦參加朋友的婚禮,一通電話如期而至。張湛已經在幾天前向他們告知了這通電話。在與王夕越第一通電話中,糜緒洋與他談論了哈薩克斯坦的民俗和時政。

從那之後,2018年的每一個月,糜緒洋都會接到好幾通來自埃溫監獄的電話。每一通話都長達兩個小時,大部分時間都用來教俄語。

通過電話來教授語言課程,不是一件簡單的事。“他在那裏沒有任何俄語的書,也沒有俄語的詞典。教每個詞必須一個一個字母來,比如說一個詞七個字母,我把每個字母讀給他,然後告訴他這個詞是什麽意思。一個句子可能有七個詞,我得把七個詞都按字母讀好以後,再告訴他一整句是什麽意思。”糜緒洋說。

為了不給糜緒洋帶來不便,王夕越每一次都會提前一天晚上“預定”俄語課程,打聽糜緒洋第二天早上是否方便。有一次王夕越正在讀《大師與瑪格麗特》,他告訴糜緒洋他對這本書很有興趣,糜緒洋就特意為他備課,準備跟他講解這本書的妙處和創作環境。

備課是非常必要的,王夕越不是一個容易糊弄的學生。應王夕越的要求,糜緒洋的愛人曾給他讀過一篇自己的論文,幾乎每讀一句,王夕越都要點評。在糜緒洋看來,王夕越的知識量非常大,點評的頻率非常高,以至於一篇論文要分好幾次才能讀完。

王夕越在獄中很喜歡蘇聯詩人曼德爾施塔姆寫的一首俄語詩,這首詩的第一行是:“我們活著,在身下感受不到國家……”糜緒洋認為,獄中的王夕越比任何人都更能理解曼德爾施塔姆的詩。

在被伊朗政府逮捕後,王夕越在地下看守所裏被審問了近半年。離開看守所的那一天,王夕越“第一次”看到月亮,流下了眼淚,他在電話裏告訴糜緒洋,自己已經好幾個月沒有見過月亮了。

糜緒洋認為,王夕越具有“魯濱遜般的精神”:“

在這樣的監獄環境裏他仍然保持著樂觀,並且他有非常強的求知欲,常常問我一些俄語單詞。”

在一節俄語課上,王夕越突然問糜緒洋:“泡妞”這個詞在俄語中怎麽說?糜緒洋愣了一下,問他為什麽要問這個,王夕越告訴他,自己的兒子在幼兒園追女生,追得很緊,想問問“追得很緊”這麽個口語表達怎麽用俄語說。

在獄中,王夕越還學習了各種語言的《國際歌》,學會了法語的和英語的,糜緒洋用俄語也教了他。王夕越喜歡這首歌,因為它提醒他要保持內心的堅韌。

每一次和糜緒洋通話快結束時,王夕越都會說很多感謝的話,糜緒洋說:“

他在裏麵是很痛苦的,除了這些,我們並不知道怎麽幫助他,如果他與我們打電話能夠感覺快樂一點, 我們也很高興。”

被釋放後的王夕越與家人在一起

來自普林斯頓的“通話表”

張湛和糜緒洋隻是王夕越“電話網”中的兩個端口,這個“電話網”還有更多端口在普林斯頓大學。

為了分擔王夕越妻子曲樺的壓力,普利斯頓大學的一部分師生組建了一個名為“釋放王夕越”的小組,向世界傳播王夕越的處境,呼籲外界力量的支持。

在糜緒洋的了解中,約有十二名研究生自願與王夕越通電話,他們在一個共享日程表上標注自己的空閑時間。普林斯頓東亞研究院的研究生張雪則負責規劃“通話表”,每天王夕越都會跟張雪通一次電話,張雪則告訴他今天可以給哪位同學打電話。

據美國《高等教育紀事報》報道,曾有普林斯頓大學的學生因為王夕越“即使身在牢獄之中,但對知識的熱情仍然沒有熄滅”這一點打動了自己,從而加入到這個“通話表”中。

誌願者們幫助王夕越搜集與他的論文相關的材料,從大學圖書館找到文章和書籍,然後通過電話一句句朗讀給他,並和王夕越一起討論。在王夕越的要求下,學生們還為他朗讀約瑟夫·康拉德的傳記、有關翻譯和語言的論文,還有關於“非洲邊界”內容的文章等。學生誌願者們有時也會就自己的研究向王夕越尋求建議。

2019年12月7日,在王夕越被囚禁在埃溫監獄1000多天後,美國和伊朗在中立國瑞士展開了一次“換囚”行動:伊朗釋放了因間諜指控而被關押三年的美籍華裔學者王夕越,作為交換,美國也釋放了被監禁逾一年的伊朗教授索萊馬尼。

王夕越等到了回家的這一天。

他曾對糜緒洋說,埃溫監獄中通向外界的這根電話線,是他在三年的牢獄生活中保持理智,沒有瘋掉的唯一途徑。

華客網:來自伊朗監獄的長電話:電話是他3年沒有瘋掉的唯一途徑