進入2020年2月以來,隨著武漢疫情的進一步發展,有關抗疫藥品的話題也逐漸變成了輿論熱議的熱點。目前,最具影響力的莫過於美國吉利德(Gilead)公司開發的抗病毒藥物瑞德西韋(Remdesivir)。由於該藥曾在1月26日時,於24小時內在美國的一位重症新型冠狀病毒肺炎患者身上呈現了顯著療效,此藥也開始在全球範圍因特效藥身份名聲大噪。

對此,北京也顯出了濃厚的興趣,吉利德公司在2月2日向中國國家藥監局藥品審評中心(CDE)提交藥物臨床試驗申請後,僅過了24小時,北京方麵就放出消息,稱多家醫療機構正在就瑞德西韋組織開展臨床試驗,到2月4日,中國科技部也確認第一批瑞德西韋已運進中國。

一時間,當華文媒體慶幸於瑞德西韋火速進入中國,很多和吉利德合作、提供藥物中間體材料甚至隻傳出合作傳聞的中國企業也股價飆升之際,一個在中美貿易戰期間一直回蕩在中國各界人士的警告似乎又回響在了耳邊,北京在醫藥研發等高端製造領域存在的軟肋也再一次被無情地揭開了。

必須承認,單就高新技術產業來說,中國企業似乎已逐漸從產業鏈的下遊攀到了中上遊位置。從2017年2月開始,包括《紐約時報》在內的很多歐美媒體都稱全球高端製造業的重心繼續向中國轉移。

但是,中國在個別領域的優勢終究有限,北京在高端製造業上的短板仍有很多。醫藥領域就尤為突出。而中國在產業鏈的相對低端劣勢更加劇了這一點。

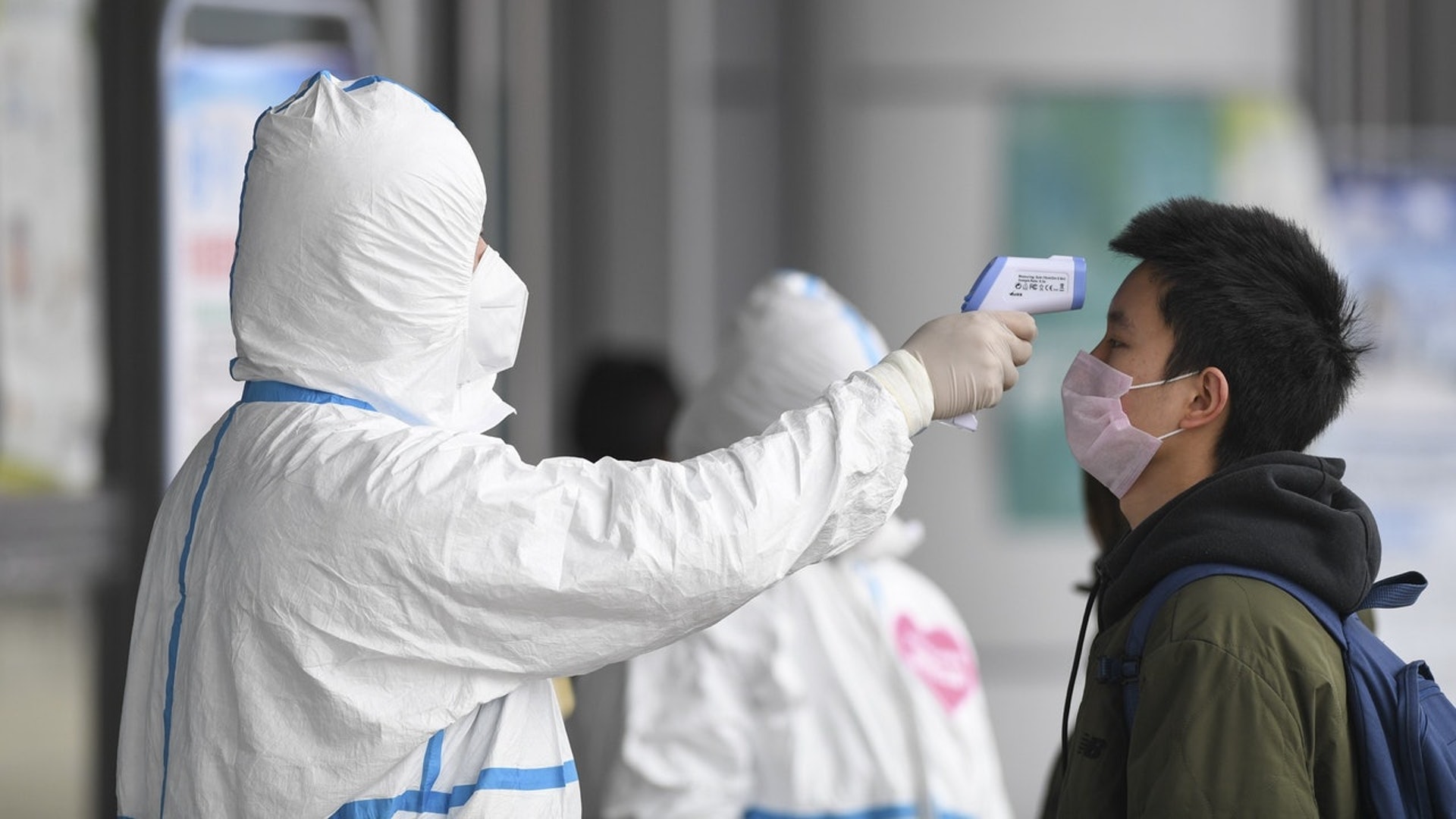

麵對2020年股市開市重現2016年暴跌的局麵,與吉利德有關的四家中國醫藥企業的股票反而逆勢暴漲。(新華社)

譬如此次吉利德來華推介瑞德西韋前,產業界消息人士就大多得到風聲,知道有博騰股份、上海醫藥、九洲藥業三家中國醫藥企業與之有包括生產、研發在內的戰略合作關係。

其中,博騰股份甚至還是吉利德在2015年至2016年間研發瑞德西韋時的定製研發生產(CDMO)服務商,他們還在2016年為吉利德交付了供臨床需求的高級中間體(即藥物合成材料)。而上海醫藥和九州醫藥也是吉利德在其他領域的CDMO服務商。

但在此次新冠肺炎肆虐期間,更多人仍然隻能知道占據產業鏈上遊,握有自主知識產權的吉利德,騰博等中國藥企雖然能因為瑞德西韋的關係,得以在股市大發利市,但如果沒有上遊產業鏈的關係,他們的努力也隻能在產業圈內被人知曉。

美國商務部長羅斯口中的疫情加速產業回流美國可能隻是說說而已,不僅蘋果公司隻是暫時啟用了印度工廠,即便吉利德等企業,也不可能拋棄其中國下遊合作商。(新華社)

當中國醫藥企業仍不得不繼續扮演這種中下遊合作者的尷尬位置時,中國在高端產業鏈上的軟肋就因此越發突出。

不可否認,這一現象的確與技術差距有關。中國在高端製造產業上的前景和能力決定了他暫時無法在這一問題上馬上發力,更不用說默沙東、美敦力在內的一批美國醫藥巨頭也仍然在中國具備壓倒性的霸權。但後發劣勢並不是中國解釋自身在以生物醫藥為代表的高新產業上後勁乏力的唯一理由。

到目前為止,中國的出口產品還集中在低附加值的低端製造業產品上,進口的還主要是高端高技術產品。相比之下,中國在精細化工、基礎醫學研發等領域仍有相當差距需要追趕。

考慮到世界前50大藥廠沒有一家中國企業,前百大藥廠隻有三家中國公司的現狀,這就給了中國足夠的動力借以知恥後勇、迎頭趕上。鑒於當下的新冠肺炎風波可能會對醫藥產業形成有力推動,中國企業在這場風波期間逐漸提高研發創新能力的契機也由此呈現。

從某種意義上來說,中國因對外貿易等問題上表現出來的根本性經濟結構不平衡是一個結構性的難題,要將其糾正,絕非一朝一夕之功。它也是客觀規律的實際表現,並不會受某些政客遏製中國的影響,但中國企業能否自己尋求從產業鏈上相對穩固的位置上尋求升級,這本身也是個問題。

雖然有分析人士認為,在中國產業結構調整,進而大力發展高技術高端製造業之際,這種困境會有得到突破的機會和可能性。但中國生物、醫藥等存在明顯短板的高科技產業是否會借新冠肺炎的風波修煉本領,克服軟肋呢?這一切恐怕也需要時間的考驗。

華客網:美國藥物火速獲批入華 中國製造軟肋再度暴露