十年之前。

2010年8月5日,我的同事,《瞭望東方周刊》調查記者王立三與《南方周末》調查記者朝格圖,正在東北某個新聞現場采訪。

王立三常駐東北三省,聽聞吉林樺甸大河水庫發生了洪災、犧牲者眾、情況不明,報題獲批後,背上包,趕往樺甸。朝格圖得知後,也旋即趕往。

最先到的是大河水庫下遊第一個受災村莊大河村。這裏剛剛經曆了一次500年一遇的洪水,全村被洗劫一空,家徒四壁。災民趙大爺家裏的牛被洪水淹死了,主人正好殺了牛充饑,也以此來招待王立三和朝格圖。

吃完飯之後,兩位記者開始沿著洪水的方向,訪問各個村鎮:大河村,釣魚台屯,靠山村,常山鎮,南河沿,太平莊每個村核查死亡人數,並調查這場洪水由來。村民和電影裏對待八路軍那樣維護我們,和我們說真心話,替我們保密。王立三說。

所見所聞,觸目驚心。

兩人統計到,洪水發生在7月28日,至少31人死亡或失蹤:大河村1人、釣魚台村5人、靠山村12人、南河沿村13人。洪水是上遊的常山鎮大河(小型)水庫潰壩造成的,決口之後,半小時內,千萬立方米洪水洶湧而下,所經村屯,水頭處民房瞬間夷為平地、所有民房進水、所毀農田一望無際。

半小時內,許多家庭陰陽兩隔。見到遺體時,往往是在多日後的下遊雜物之中,全身腫脹不堪,有的連頭發都沒了。

更心痛的是,這是一場災難,更是一場責任事故。災難本可避免。

潰壩之前一年,這個水庫被列入《全國病險水庫除險加固專項規劃》,獲得財政資金數百萬元;

潰壩之前20多天,大壩的加固和閘門設備更換工作完成;

潰壩之前10天,省氣象部門發出預警,樺甸市宣布進入主汛期,要求各部門立足於防大汛、抗大洪、搶大險,切實落實各項防汛抗洪救災措施,全力以赴做好防汛抗洪救災工作。

潰壩之前一周,大河水庫試圖開閘泄洪,發現閘門係統存在缺陷。當時水庫漲水到24米多,準備泄洪時,新安裝的電動設備無法開啟閘門,而兼容的手動搖柄根本搖不動。電話打到樺甸市,技術人員帶來粗電纜,才將閘門提高到30厘米的泄洪高度,之後,大壩新安裝了一套專用電纜。

不過,最終,大壩還是因為無法提起閘門泄洪而崩潰。

王立三與朝格圖,沿著洪水衝過的地方,一步步探問著。

他們得到兩個方向的消息。

一方麵,7月31日,樺甸市委將常山鎮黨委書記潘學舉、副鎮長宿闊、鎮水管站站長錢玉民免職,原因是:潘學舉因身體不適應指揮抗洪救災,宿闊、錢玉民因抗洪救災中嚴重失職。另一方麵,地方政府網站的說明將洪水更多地歸因於普降暴雨,對沒有提閘泄洪避而不談,災民認為這是誇大天災。同樣遭遇水災,同屬於樺甸市,擁有9座重點水庫和大塘壩的樺樹鄉,沒有一個人被淹死。因為當地領導和鏟車守在大壩上,發現水庫水太大泄不了洪時,立即用配備的鉤機挖閘泄洪。

當王立三與朝格圖走到靠山村一個災民家時,災民怒不可遏:人都死了,記者采訪還有什麽用!因為聲音太大,引起了村裏一個幹部模樣的人注意。

王、朝兩人想甩掉這個盯梢的人,就到主路上準備攔車離開。不過,一輛警車先行趕到。三名警察要求查兩人的證件,兩人不想暴露記者身份,不願出示。

朝格圖:我們是這個國家的公民,也沒做任何犯法的事,我們有權利在自己國土裏走動吧?警察:剛才有村民報警,說你們形跡可疑。朝格圖:你們依據什麽要查我們?警察說,根據治安管理條例、刑事訴訟法,警察有權看別人的證件。朝格圖反問:請問是哪條哪款?警察一時語塞。

僵持幾十分鍾後,第二輛警車趕到,說已經有證據可以抓人。又僵持一陣,一位警察接到電話後,兩輛警車掉頭走了。

兩人攔了一輛救災車,搭到常山鎮,采訪之後,到一個小飯館小包間,點了兩個小菜準備吃飯。菜還沒有上,一位幹部(當地宣傳部副部長)進到小包間,然後又出去,帶了十名左右警察。

再進小包間,警察不由分說,將王立三、朝格圖反剪雙手。我們反複掙紮,他們越擰越緊。一路押往常山鎮派出所。出店門時,王立三見點的菜開始上了,說,那你們讓我把菜錢結了吧。這個你不要管。其中一人說。

警察看了王立三的個人身份證,罵道:你是哈爾濱的,哈爾濱的還牛逼,牛逼個啥?進了派出所一個房間,警察開始搜查兩人。王立三想護住背包(裏麵有錄音筆和手機),被推到凳子上,折斷了凳子。朝格圖見包裏的采訪本被拿出來,著急了,別動我們的東西,被押著頂到了牆壁上。

從兩人隨身的工作證、記者證、身份證、介紹信,警察和宣傳部幹部確認了他們的身份,拿走了王立三的錄音筆、手機,並拿來一根數據線,調閱手機內信息。

在廁所,王立三試圖和跟著的警察說兩句話,警察罵道:*你媽,別磨唧。

僵持兩個小時後,王立三給吉林宣傳部有關負責人打了電話,進行溝通。兩人的單位領導也分別迅速與當地溝通。樺甸宣傳部負責人接到上級電話後,表示兩人可以走了。這隻是一個誤會。

現場負責人向王立三、朝格圖道歉,但兩人並未接受。王立三還記得那個道歉:他們毫無誠意,說什麽我向你們道歉好吧,你們記者是爹好吧,我們這裏是災區,你們記者還來添亂。

兩人離開了派出所。王立三的錄音筆裏原來有16段錄音,拿回來時,他看了一眼,仍然還有16段錄音,就不以為意。直到回到休息的地方,打開錄音筆聲音,卻是愛得深呀愛得真,這段情無悔原來,采訪錄音已經被替換成為田震的《水姻緣》等歌曲。

聽著歌,朝格圖把自己的嗓音弄得尖細,跟著哼唱。王立三不禁苦笑,笑彎了腰。

和他們講法律,他們就開始耍流氓。朝格圖說。

兩人買了兩袋麵粉,再次返回吃牛肉的村民家,作為回贈。隨後離開樺甸。

2010年,朝格圖在玉門(王軼庶攝,圖自公眾號清風錄全集)

次日,8月7日,樺甸市宣布成立由當地紀委、公安等部門以及吉林省水利專家等組成的聯合調查組,對大河水庫潰壩的真相進行調查,將給受災群眾一個交代。

後來,《瞭望東方周刊》刊發了王立三的報道《吉林樺甸潰壩之痛》;而朝格圖寫的《常山潰壩:一次徹底的防汛失敗》未能在《南方周末》發表。

離開樺甸後不久,朝格圖與另一位記者朋友孫旭陽到河南采訪。采訪中,他一直怏怏不快,並告訴孫說,自己的抑鬱症可能發作了,很難受。我被反剪著按倒,第一次發現自己這麽無能。

孫旭陽說:你無能什麽,你又不是散打冠軍,就一個小記者,打不過警察有啥無能的。

朝格圖對報社的不仗義也很窩心。本來,對樺甸受辱經曆最好的回應,就是披露他采集到的真相。然而,雖然朝格圖再三要求,稿子一直無法上版。他又提議在網站上發個電子版,也被搪塞虛應了過去。孫旭陽回憶當時見到的朝格圖時說:這讓他開始懷疑工作和生活的價值。他一直找不到可以平複自己屈辱感的答案。(朝格圖的樺甸特稿,見《難友朝格圖》)那些敏感又有些驕傲的記者,踏遍千山萬水,寫遍民生國計,職業帶來的那點榮耀,其實脆弱得可憐,一個鄉村派出所協警的擒拿,就足以讓他們跌入塵埃。(見孫旭陽《朝格圖的河南往事》)

在樺甸的遭遇,成為朝格圖的一個心結。他一直很自責,認為對不住災民們。五年後,2015年夏,王立三與朝格圖最後一次相聚時,朝格圖還說:我們吃了他們的牛肉啊!

那次小聚人不少,我恰好也在。此前,我已經離開了《瞭望東方周刊》,輾轉參與無界傳媒的創辦。已經不得不從《南方周末》辭職的朝格圖,在休息近兩年之後,給無界發來了簡曆。

年初,有一天,我打電話給朝格圖:呐,怎麽還沒來上班?

拿起電話時,想起他上一次和我見麵時的一句話:十年媒體生涯,尤有寫字衝動。在當時,老記者們被新媒體衝擊得哀鴻遍野,環境又是那麽冷若寒噤噤若寒蟬。這句話,包裹著一個老兵的衝動與好奇心,讓我心生歡喜和敬意。我們團隊不少人知道,多年來朝格圖一直在與抑鬱症抗爭;也知道,某些抬著理想主義旗號的領導冷血地放棄了多年奉獻熱血的他。但經周邊了解和評估之後,我們想,現在他已經恢複了,做自己熱愛的工作更能幫助他。同氣相求,同聲相應,來吧。

朝格圖電話中說:哈哈,我以為大無界不要我了呢。原來,當時HR銜接中出現了疏漏,導致他一直沒有接到HR電話。我連忙去催。再次在朝陽門泛利大廈見麵時,我和朝格圖擁抱了一下。這是我和他第一次,也是最後一次擁抱。

2015年8月13日,重新出山數月之後,朝格圖終於沒有扛過抑鬱症,在居住的小區跳樓自盡,結束了10年調查記者生涯。時年36歲。

那晚,我一直坐在泛利大廈8樓的會議室寫短短的訃告,翻看著他過往十年的一篇篇作品,眼淚慢慢流出。以前,我寫文章時總是保持常人難有的冷靜,自從那天之後,我寫作時常常不由自主流下淚來。

朝格圖人緣很好,數百名北京媒體記者趕到北京東郊殯儀館參加追悼會。這是我從未見過的媒體界場景。氣氛很特別,我感覺,我們既在告別朝格圖,也在告別一種說不清道不明的什麽。

樺甸遭遇,並不是朝格圖離世的直接原因,但一定是他記者生涯念念不忘的一個遺憾,而且對他觸動很大。有一次他反過來開導一直堅持在一線的王立三:想想(樺甸)那事算個屁呀,但有時候,那些想法在腦子裏停不下來。

朝格圖(圖自公眾號清風錄全集)

十年之後。

2020年4月18日,河南原陽縣一個小區外堆放的土方中,陸續發現4名5至11歲兒童遺體。

這一度引起我震驚。難道是又有變態殺童狂魔出現?在同一時間,我恰好接到來自甘肅一位朋友的電話,他告訴我說,他的侄兒、侄女兩個孩子,以及他的嫂子,被人殘忍殺害,燒死後,埋在了沙漠之中。警方剛剛才找到遺體。(這個事情還沒有媒體報道,我也還沒有時間寫作)

隨後的調查排除了這個可能。當地聯合調查組初步判斷,事故中的4名兒童從圍擋的豁口鑽入的可能性較大,有可能是在卸土下方玩耍時被土方壓埋。建築工程負責人、挖掘車司機等涉嫌重大責任事故犯罪的8名嫌疑人被刑事拘留;又因為項目被發現沒有建築施工許可,屬違法施工,原陽縣住建局黨組書記、局長和安全股股長被免職。該縣還啟動了對縣城管局黨組書記、局長的問責程序。

這個免職安排,一如當年樺甸。

4月21日下午,上遊新聞、紅星新聞、新京報三家媒體記者在原陽縣一處陵園的路口,被十多名不明身份的人攔住。上遊新聞記者在拍攝時被多人強行控製,手機被搶走;紅星新聞記者被暴力推搡、毆打,正在拍攝的手機也被搶走,衣服被撕爛、眼鏡被踩毀;新京報記者被推搡、阻擋並被反扣手臂、掐脖子。你再說一句,我就扇你

現場有至少一名原陽縣政府工作人員在場,但並未上前製止。一名女工作人員說:沒有政府的允許,不能進去采訪。你們為個采訪,值得嗎?

圖自當事記者

後來,手機由當地縣委宣傳部一位副部長用一個牛皮紙袋包裝後歸還,但卻被刷機,內容被清空,連手機通訊錄都沒了。

紅星新聞記者手機被刷機

記者問:手機是誰送給你們的?

該副部長說:不認識。

毆打記者的人是誰?為什麽攔阻記者?

不清楚。

為什麽把手機刷機?

不清楚。

接下來將怎麽辦?副部長說將展開調查,但對於如何調查,又沉默了。當事記者表示,他們過來隻是給我們說了道歉,但是因為什麽事情道歉,他們沒有說。

打人現場的嫌疑人(視頻截圖)

此前,這位一問三不知的副部長說,打人的是死者家屬,但當天就遭到記者否認,因為到那裏采訪恰恰是經過家屬們同意的,記者們和家屬們也從未發生過衝突。當晚,河南新鄉市委書記張國偉就記者被打事件表示:一定徹查,萬一有人觸犯了法律,依法辦事。

此後,當地通報說,視頻中的9人都是原興辦事處工作人員,他們按照統一工作安排成立了三個專班,起工作職責是幫助家屬料理後事,並持續對三個家庭進行幫扶,同事協助心理疏導師對家屬進行心理安撫。

這樣一群動手打記者的凶狠之人,卻在做死者家屬的心理安撫工作。更接近於事實的恐怕是心理嚇唬。

原陽故事,一如樺甸往事重演。十年之前與十年之後,故事之所以如此重疊,如此沒有新意,是因為我們很多地方一直在複製類似的思維模式:遇到什麽事情,不管大小,不惜代價,先把蓋子捂住;問題還沒有解決,先解決提出問題的人。

這種思維模式的特征是前現代、非文明。蓋子終究是捂不住的,用十個謊言掩蓋一個謊言,隻會帶來更糟糕的局麵。尷尬在於,大家都知道這個道理,但又往往隻計利害不問是非,到最後,連眼前利害都計算不清。在這個文明不斷進步的時代,因為這樣的思維模式和利害計算,一個本來可以坦然公開的小事件,往往折騰成翻江倒海的大事件。

十年之前,王立三記者的錄音筆被用同等數量歌曲替換;十年之後,記者們的手機被直接刷機到空白一片。今天的記者們,失去了把自己的腰笑彎的機會。

不知道這是進步還是退步。

豈有文章傾社稷, 從來佞幸覆乾坤。巫鹹遍地逢冤獄,

上帝遙天不忍聞。十年前的樺甸和十年後的原陽,這些事情絕非記者個人一己私事,而是一次實事求是集體共識的崩塌。想想最近以來我們的經曆。如果不是一開始就動用強力去捂蓋子,如果始終堅持實事求是,我們今天麵對的許多事情都會有大大的不同,所遭遇的損失也不會如此之大。

沒有誰是一座孤島,我們每一個人,都在為真相蒙塵而默默埋單。

朝格圖在那篇未能見報的樺甸報道中結尾一段寫道:不必依賴數據、防汛指揮的專業知識,村民們僅僅需要常識就可以判斷,這是一次徹底的防汛失敗。在水患並不嚴重的東北,它的深層原因或許是多重的,不過許長友看來,將三個閥門提更高並不困難,建一個壩,不是想讓它衝走自己的親人。

這樣一個特稿結尾,可謂完美。

隻不過,如果我們換一個視角,對於記者個人,來自原陽現場的那一句為個采訪,值得嗎?是靈魂一問。我也經常被人問起,呦呦鹿鳴懟天懟天懟空氣,圖個啥?

朝格圖離世後,一位同行如是感慨:我不禁假想,雖然這是一種病,但如果朝格圖不讀北大,不讀哲學,或不從事新聞,不去執著的思考和追逐生活和世界的真相,會不會是另外一種人生呢?

朝格圖本科畢業於四川大學哲學係,碩士畢業於北京大學哲學係,對哲學有研究。他有一篇舊文《焊接斷裂的傳統與劇變的社會》:呈現在過去一個世紀的曆史鏡像中,偶像的黃昏不斷來臨。孔家店被毀的同時,人們心中最重要的部分已經斷裂。每個人心裏都殘留著一個廢墟,跟這個時代的一樣大。

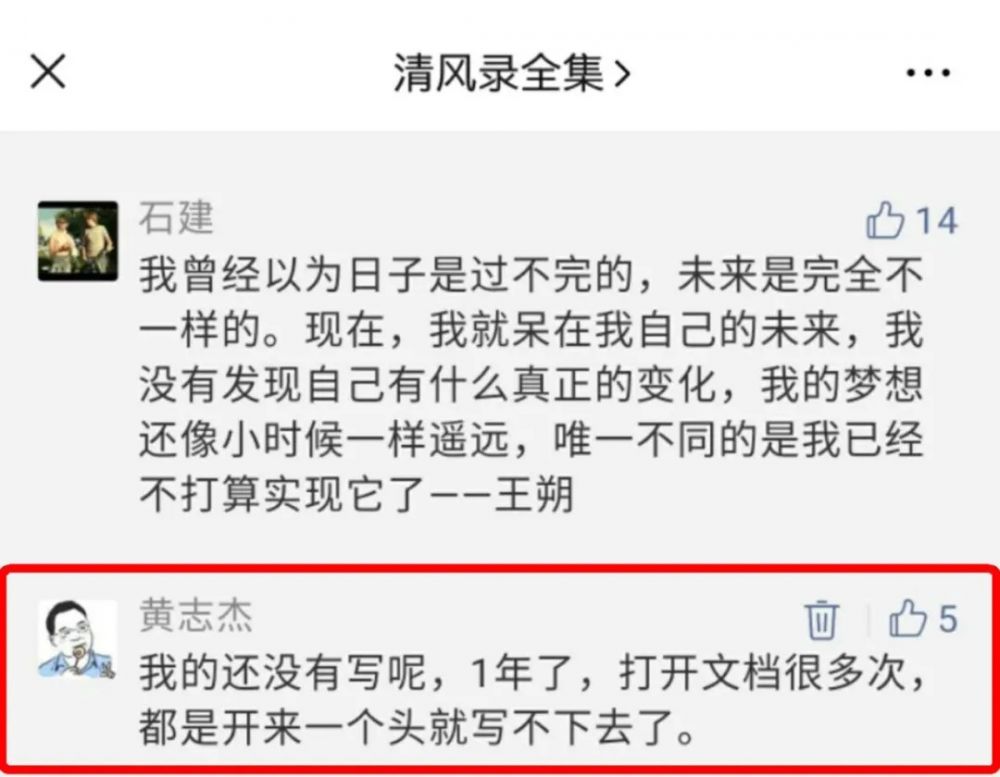

2016年,一些同行朋友建了一個公眾號清風錄全集,發布了幾十篇回憶朝格圖的文章,我也被組織者點到,但一直沒有寫。加繆在《西西弗神話》開篇就劈頭一句:真正嚴肅的哲學問題隻有一個,那就是自殺。判斷生活是否值得經曆,這本身就是在回答哲學的根本問題。而我,不僅對抑鬱症一無所知,對哲學也是一知半解。所以,總覺得有什麽攔著我。

2016年,我在清風錄全集結語篇留言(第二條)

今天寫作本文,是一篇遲到的作業。

我想,我之所以可以寫了,一是因為看到原陽事件中還有那麽多記者(紅星新聞、上遊新聞、新京報)堅持在現場,十年之後,薪火不絕,倍感振奮;二是因為看到記者被打之後社會各界奮起抨擊,少有的團結與共識,倍感欣慰;三是,對前麵這段話有了一個答案,並努力以此實踐經年:

確實,每個人心裏都殘留著一個廢墟,而且,跟這個時代的一樣大,但,也正是因為如此,才需要我們日拱一卒,去重建它。我們的驕傲要彼此支撐,但首先要有驕傲;我們的溫情要互相傳遞,但首先要有溫情;我們會被廢墟上的石頭打到,會被控製廢墟的流氓禽獸按倒,隻要我們護住心中的那團火,周圍就仍然有光;每一個至暗時刻,都是光明的開始;這個世界,仍然有無數種可能性,唯有用盡全力一以貫之。

每一次拱卒,都有難以估量的價值,因為它意味著草蛇灰線,不絕如縷。一年前,我在呦呦鹿鳴寫了一篇答問自述《理想再溫和,也是理想》,在此引用結尾如下:

我依然沒有改變我所不願的世界,沒有實現少年時那個支撐我的理想,也依然不富裕,我隻是,與自己和解了。如果理想主義者是被世人永遠嘲笑的那一類人,我願意永遠被嘲笑下去。人們終將發現:即便卑微如螻蟻,日拱一卒也是莫大的力量;即便身處鐵屋暗室,心中亦可光明如日月之炳炳。

圖什麽?不知我者謂我何求。

值得嗎?值得。

華客網:呦呦鹿鳴:十年中國媒體生涯 值得嗎?