藏族作家阿來跟雪山有一種天然的感情。

“隔一段時間不見就想,到了現場就踏實了。”

阿來對雪山有一種天然的感情

阿來對雪山有一種天然的感情

也是出於一種自然而發,六七年前,他搶救式地采訪了新中國的第一代珠峰攀登者們,這成為今天電影《攀登者》的原始素材。包括1960年衝頂的四人組王富洲、屈銀華、貢布、劉連滿以及1975年登頂的女登山家潘多在內的重要人物,在采訪後的一年內,相繼去世。

他們的故事已經流傳了很久。但距離那個時代場景越遠,人們端詳這個故事的視角就越複雜,甚至帶著魔幻現實主義色彩。

阿來的寫作題材,多發生在海拔2000至4000米的高度。他卻常常爬到5000多米的地方,去訪問自然,訪問那裏以動植物形式存在的生命。那裏沒有人類的日常活動,但阿來覺得,人類是必須了解自然的,作家是有必要上到那個高度去感受的。

海拔8000米以上,人與人、人與自然、人與自己,所有關係的故事,都極致化了。正是在那裏,攀登者做出的選擇,他們的內心和行動的細節,使得普通人變成了英雄。

在險峻、缺氧、隨時可能發生雪崩和滑墜的地方,“集體主義”是非常具體的

9月底采訪阿來的時候,電影《攀登者》已經開始點映,但他和我一樣,都還沒有看過。

作家把劇本交出去,“怎麽拍”已不在他的掌控範圍。阿來不敢去看,一方麵因為是自己的作品,有點“近鄉情怯”。另一方麵,電影畢竟是協作的大工程,“很多時候,我們達成某種共識或者妥協的時候,也許我們已經放棄了那個最有價值的部分。”

這次破例參與這部主旋律的、宏大敘事的電影,主要是因為,這是他原本就喜歡的題材,“來勁。”

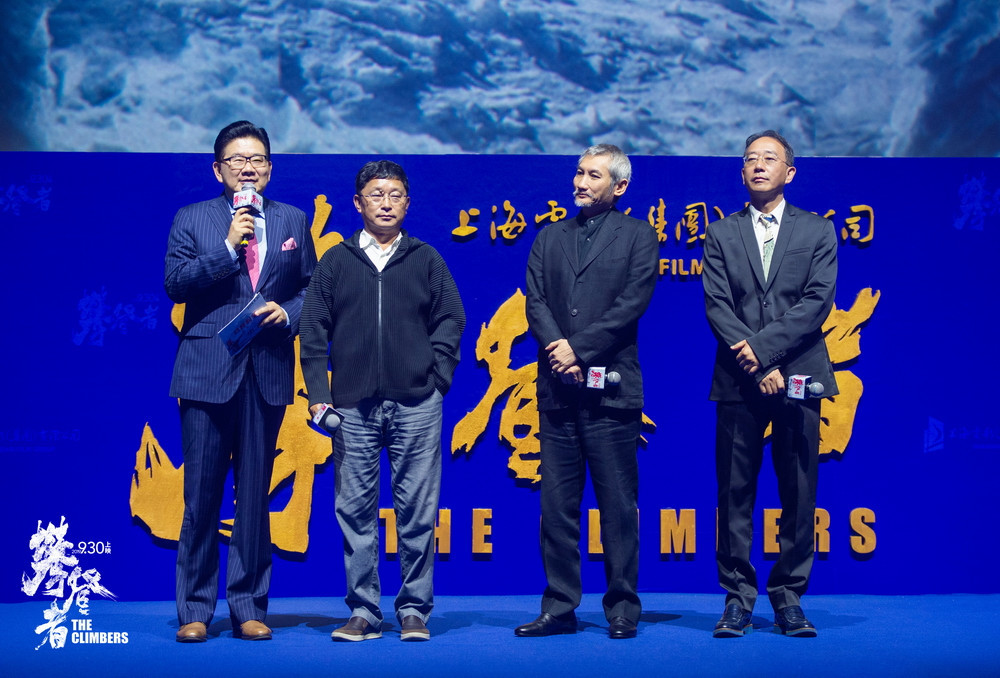

阿來參加《攀登者》發布會(左二)

阿來參加《攀登者》發布會(左二)

阿來見到劉連滿的時候,一握手,“怎麽手是空的?一看,幾個指頭沒有了。”

王富洲從病床上伸出手來,一握,也是殘缺的。

“我看屈銀華還好,結果把鞋一脫開,半個腳掌沒了。”阿來說,“更不要說永遠留在山上的那些犧牲者們。他們都付出了非常大的代價。”

這些代價是鮮活的。所有的東西,在海拔8000米以上的生死考驗中,都是極具壓迫感的真實。

“集體主義”是真實的。

“登山要結組,(係在)一條繩子上。我們不是在平坦的康莊大道上行走,(而是在)沒路的地方、險峻的地方、缺氧的地方,隨時可能發生雪崩、滑墜的地方……一個結組一般是三個人,很多時候連步伐都要統一,還有節奏,如果一個人節奏都處理不好,可能就發生(危險)了。”阿來說,“在共同攀登的過程當中,他們一定會結成一種比我們普通的、庸常的生活當中更緊密的關係,這是一個具體的需要。當然它也上升成為一個精神——當其中一個人麵對危險的時候,我們要不要援救?或者有一個人有一個不規範的動作使我們都麵臨某種危險的時候,我們對他采用什麽樣的態度?像我們在日常生活當中(那樣)抱怨嗎?還是用一個什麽樣的方式使大家更緊密地融入在一起?”

在那樣一個極端而具體的場景當中,集體主義產生了,並且,不再抽象。

屈銀華、王富洲和貢布(從左至右)

屈銀華、王富洲和貢布(從左至右)

“愛國主義”也是真實的。

阿來每年都會登山,目的地常常就是青藏高原。到了那裏,人很容易意識到,自然界是更強大的存在,“你就特別想了解自然界。但在相當長的曆史階段當中,中國人對於自己的國土,對於自己生存的這種自然環境,是缺乏認識的。”

上世紀六七十年代的攀登,是中國人必須要去了解自己生存環境的曆史選擇。

“(新中國剛成立的時候)我們對於我們國土的認識是非常有限的,我們跟外國的邊界,最具體的地方在哪裏,其實很多時候是模糊不清的,但是越到現代,這種東西越成為必須非常明確的東西。”阿來說,“本來是我們的地方,但是去跟別人談(判)都非常被動。(人家會說)‘你說是你們的,那你告訴我,那是像什麽樣子?’我們不知道。人家會拿出來非常詳實的地圖、氣象、地質的各種材料,而我們……明知道是我們的……但是我們確實沒有對它進行那種科學性的認識。”

我們對這座山峰早有命名,但“珠穆朗瑪”並不是一個世人皆知的名字。在英語世界裏,大家隻知道“艾佛勒斯”,那是英國駐印度殖民政府中的測繪官員,第一個確定這座山峰為世界第一高峰的人的名字。

無法理直氣壯地宣示對世界最高峰的主權,是新中國成立初期要麵對的“千瘡百孔”中的一個,也是富有政治意味和現實意義的一個。

最早的這些攀登者,他們對“登山”的概念,也是模糊的。

“他們隻是響應國家的號召。”

1960年,大多報名登山隊的隊員對於“登山”的概念都很模糊

1960年,大多報名登山隊的隊員對於“登山”的概念都很模糊

地質大學的學生王富洲恐怕是衝頂四人組中,跟登山意義最為靠近的。屈銀華是森林伐木工人,劉連滿是工廠的消防隊員,貢布是青藏高原上一位解放軍的普通士兵。

“把他們召集起來就僅僅因為他們身體好,而且那個時候對登山需要什麽樣的體質其實我們都是一片空白。但是在這個過程當中,這些人從對登山沒有概念到有概念,從剛開始那種比較被動的接受一個工作安排,到後來確實意識到,他們那種攀登是特別具有意義的。”

到了海拔8500米以上,麵臨第二台階的絕壁,麵臨北坳的冰壁、大風,“政治的東西就變少了,雖然背後有一個國家動機,但它就是一個動機……這個時候喊口號是沒用的,這個時候就隻剩下自己跟自己,自己跟同伴的對話。同時自己、同伴及整個團體跟大自然的對話。”

這個時候,“愛國主義”也是非常具體的。

“那是每上一步,一邊意味著接近頂峰,一邊也意味著你跟安全的那個生命區域越來越遠。上得越高,回不來的可能性越大。”

進入到未曾到達的領域,沒有人能保證平安歸來

進入到未曾到達的領域,沒有人能保證平安歸來

在第二台階,劉連滿選擇當人梯的底座,在耗盡體力後留在8700米的原地,把氧氣留給登頂返回的同伴並留下絕筆。屈銀華選擇脫掉登山鞋和羽絨襪,踩在劉連滿的肩膀上,用一雙腳換得了在絕壁上的幾個鋼錐,以及最終登頂的希望。

屈銀華曾說,“我這一雙腳不值得什麽,我一個無名小卒,用一雙腳來換取珠峰的勝利,那是太值了。”

人是要有信仰的,而信仰是基於愛的

把集體主義、愛國主義具象化,是非常有力量的故事,也有著巨大的現實意義。

“看《西遊記》我從來不感動,反正孫悟空一身本事嘛。即便偶爾打敗了,然後你還可以去天上幫忙,這個就像玩遊戲的設定嘛。我們感動是普通的人成長為英雄的人,在這個複雜的過程當中(發生的故事),而攀登珠峰剛好是這樣一個過程。”阿來說。

從凡人到英雄,攀登珠峰的故事正是完成了這種跨越,達成了一個高標準的“認同”。

“原來我們(常)說集體主義,但我們其實沒有生死相托過。”阿來說,“這個題材裏麵確實也滲透了一個正在覺醒的國家意識,或者說,在彰顯英雄主義的同時,這背後也有一個非常高昂的愛國主義,而這些東西都是這些人、在這樣的一個過程當中,用他們的艱辛和犧牲,一點一點領悟到的。他們攀登珠峰的高峰,這是一個物理的過程,同時也是一些平凡的人經過種種艱難困苦的考驗,成為英雄的一個過程。”

1975年攀登珠峰的隊伍異常龐大,肩負著彰顯“登山大國”形象的使命。登頂不僅僅具備象征意義,氣象、地質等各方麵科考也需要在探險的過程中實現。但這支龐大的隊伍遭受的考驗也異常殘酷,突擊隊幾次衝擊都失敗了,代價慘重。

1975年中國隊登頂成功

1975年中國隊登頂成功

“上麵並沒有下死命令(一定要成功),因為要尊重天氣規律……(中央領導采用的)鼓舞士氣的方法,也不是我們想象的(喊口號)‘同誌們要發揚一不怕苦,二不怕死’,不是的,而是從北京派一架飛機給他們運去了一些蘋果。……大家把這個蘋果一分,說,對我們還有期待,那我們再試一次。”阿來說。重新整隊後,以後勤補充隊員為主的9個人,終於把握住了短暫的窗口期,衝頂成功。

曆史的細節,不論色彩是瑰麗還是黯淡,總是有人的情感在閃動。

1975年的珠峰登山隊的使命之一,還包括保證一名女性登頂成功。當時身體條件和適應能力都在最佳狀態的藏族女護士桂桑是排在第一位的登頂人選。那年的5月4日,18歲的桂桑在海拔8200米的珠峰營地宣誓加入中國共產黨。

一天晚上,在營地燒雪水、烤襪子的時候,有人來找桂桑,拉開門簾鑽進帳篷的時候,不小心把水缸踢翻了,熱水潑到她腳上。燙傷使得她失去了登頂機會,也永遠地錯過了成為全世界第一位從北坡登頂珠峰的女性的曆史機遇。

阿來在拉薩見到桂桑時,她已經兩次登上了珠峰最高點,也征服了世界上所有的8000米以上山峰。阿來說,桂桑大姐,你應該沒有遺憾了。

“她就哭,還是哭,說,那都不是‘第一次’。”阿來跟著一起落淚。

第一次,對於每個人來說都很重要(拍攝者/雪峰)

第一次,對於每個人來說都很重要(拍攝者/雪峰)

還有吉吉的故事。

1999年,吉吉與丈夫仁那成為迄今為止唯一一對同時登頂珠峰的夫妻。2005年,仁那赴巴基斯坦準備攀登迦舒布魯姆I峰,卻在途中不幸被落石砸中身亡。2007年,吉吉瞞著家人,登上了丈夫生前向往卻未能攀登的那座山。她帶著仁那骨灰的一半,在山頂找了個地方,埋了起來。

故事聽到這裏,阿來和吉吉一樣,淚流滿麵。

“人性當中最柔軟的那些東西”,在高高的海拔之上,在英雄壯舉背後,開始顯露出來。

“文學從古到今最主要的目的,不就是在歌頌人性之美、自然之美嗎?人性之美當中,非常多的部分不就剛好是在互相友愛,以及我們在建功立業當中,體現出來的嗎?”阿來說,“我們不是說要信仰嗎?我想信仰是基於愛的。”

愛己、愛人、愛國一脈相承,英雄性和人性,集體主義和自我意識,是不可分割的。

“我們的文學不可能不寫英雄,我們的文學不可能沒有國家意識,隻是說我們一定要遵從文學本身的、藝術本身的規律來寫,而且按照人本來的樣子來寫,不是故意把他們拔到多高。當他們克服了他們自身種種的局限,文化的、身體的、科學認知的極限,當他們並肩登上峰頂的時候,他們就完成了自己。完成了自己,同時也達成了最高的愛國行為,對國家責任的履行。”

遠方的遠,會回饋靈魂

前些日子阿來受邀參加了一個青少年科技創新大賽,看到孩子們的那些“創新作品”,阿來很憂慮。

“第一不新鮮,‘我要讓汽車飛起來’,……‘我要智能家居,一進屋跟機器對話,溫度不舒服調到22度,窗簾透光太強了要調弱’,本來都有了,還在搞發明。第二,所有(關於)發明的想象都是基於讓人工智能來幹活,人很舒服。就這點出息。科學(隻)是幹這個的?”

他想起曾有位日本記者來中國探訪經濟發展與社會進步的情況,回去之後寫下了自己的觀察:洗腳店很多,書店相繼關門,“他們關注他們腳的舒服比關注腦袋的程度高的多。”

“不是說娛樂就不要,不是說休閑就不行。但是如果我們隻剩下娛樂跟休閑,把自己變成一個特別沒有文化追求的民族,恐怕也是麻煩的。”

登山可以視作“上升自己境界”的事情。

(拍攝者/雪峰)

(拍攝者/雪峰)

“我們說大美無言,(高山上的風光之美)你是說不出來的,但是你知道,經過這個時候,你的心裏又增加了一點什麽,可能比以前更豐富一些,而且你經過這樣大美的撞擊(之後),回到山下這個有點庸俗的世界,你願意保持一點距離,……因為你感覺到了那種亙古就有的美麗的之後,你覺得這些(物質的爭奪)真不算什麽。……我想這個時候,我們剛好有條件去追求一些屬於情感的、屬於靈魂的東西。”

”你希望受眾從《攀登者》這樣的電影或者類似的文學創作中得到什麽?“我問阿來。

苦難和遠方,都是攀登這件事能給人的力量。攀登的高度可視個人能力量力而行,但”攀登“這個意象,對個人和社會來說,都是具備現實意義的。

苦難和遠方,都是攀登這件事能給人的力量。

苦難和遠方,都是攀登這件事能給人的力量。

“(通過這些作品)你可以看到,每一個平凡人都會成為英雄,如果他有一定的家國情懷,也願意聽從那種命運的召喚而去實踐它,哪怕需要個人付出很多代價。最後你會發現,這些人從生命本質的意義上收獲更多。當然,他們登山下來也得到各種各樣的好處,但更重要的是,有過這樣的經曆跟沒有這樣經曆的人,他的精神世界、意誌、思想、對人生感悟是不一樣的,他是得到了提升的,他是得到了錘煉的。我們要相信這個。”

華客網:《攀登者》編劇阿來:不敢去看電影 當年登珠峰…..(組圖)