如果你前兩年有相親,或許遇到過一個叫“子欣”的女孩,設計師,愛下廚,愛小孩,愛生活,朋友圈經常發花草、美食。

她很受歡迎,交友鏈接一發進群就會有很多男性來加,“沒聊幾句就提出要跟我見麵,見了麵就希望可以迅速確定關係”。

受歡迎的子欣。圖/受訪者提供

唯一的問題是,她是虛構的。

藝術家黃引,一個因為年齡焦慮決定相親的女孩,在以真實身份相親了四五十次都受挫以後,創造了一個由自己飾演的、溫柔淑女的虛擬人物“子欣”,並以“子欣”的身份又進行了50次左右相親,

是為《相親100》。

2022年8月,“子欣”在朋友圈宣布,“大家好,我叫黃引。我不是一個設計師,也不做策劃,我是一個藝術工作者。《相親100》是我的一個行為藝術項目,現在暫告一段落……”

事件被廣泛報道,這成為藝術家黃引最受大眾關注的一件作品。

但在今年春天她的最新展覽《沉默,在湧動的溫軟裏》,幾乎找不到相親項目的影子。這不是一個流量事件,沒有後續“營業”,在那條告別朋友圈的聲明之後便徹底結束了。

這一次,我們在廣州采訪了黃引,以個人與藝術家的雙重視覺再來看待它,以下是她的自述。

我在小縣城長大,我家在縣城邊上的城鄉接合部,我爸媽是個體經營戶,小作坊式的,不是為別人做事的,我自然覺得我也可以自我驅動去做事情。

我從小就想做藝術家,不想過那種朝九晚五的人生,我在普通高中讀書,因為學畫畫、考美院、做藝術家,所以在高中同學裏我算是比較特別的,他們很多都走了非常常規的路線,考編、上班、結婚生子;但在美院,我的生活方式則相對比較社會螺絲釘,因為美院有很多人過那種很嬉皮士的生活,低能耗、自由自在,在他們眼裏我反而成了工作狂,要不就創作,要不就做些教學工作。

可能因為我一直在生活上是比較簡單、傳統的人,也可能之前我精神還不夠獨立,在做《相親100》這個作品之前,我確實有那種年齡焦慮,覺得快30歲(注:彼時2019年,黃引28歲,開始相親)還沒有戀愛、沒有結婚是挺失敗的人生,很期待有一個穩定的情感依靠或者歸宿。

在作品進行的前期,我以真實身份相親,受到的挫折和不被看好,也曾讓我自我懷疑過。

黃引以真實身份相親被認為不穩定,不利於結婚生孩子,“這個年齡還挑什麽挑”。圖/鳳凰衛視《相親100次》

但當我真正深入了解了相親市場,看到了相親和婚姻對人的物化,婚姻裏對於一些雙方“條件”、物質的追求,讓男性、女性,都被這套製度潛移默化地規訓:都認為自己到了這個年齡,我就該幹這個事兒,如果沒有找到合適的,就進行自我否定。

所以,這個項目還沒結束時,我就徹底對婚姻、愛情祛魅了,既然相親是一個可操控和可改變的事情,我就沒有那麽在意婚姻這件事了。我發現我真正需要的東西並不是婚姻或愛情,隻是因為原來自己不夠獨立,所以想要跟大家一樣。

通過這個項目,我重新樹立了自己對個人價值的評判標準。主流觀點認為一個女人無論事業多麽的成功,家庭不幸福就是失敗的。這種評價標準完全是無稽之談。

人生的好或者是不好,愛情和婚姻隻是其中的一部分。無論結婚還是不結婚,始終都是自己去麵對這個世界上的很多問題,過好自己的人生才是第一位的。現在如果有好的這種感情,我肯定也不會拒絕,但我再也不會相親,也不適合相親。

相親現場。圖/《愛很美味》

後來以“子欣”的身份相親,我幾乎完全抽離出來,做一個觀察者不會再受他人的評價影響。即使遇到整體還不錯的異性,我也會隻當做在工作,還會第一時間懷疑他是不是托兒,或者來騙婚的。

之前有媒體想拍我真實相親的場景,問我能不能找到一個相親對象拍,我當時就聯係了一個條件不錯的,他把自己包裝得非常好,很健談,讓你感覺這樣的人不可能需要相親。果然,我跟他說了做采訪拍攝的事,他開出讓我買他的保險作為交換條件。當然我沒有答應。

回顧整個過程,我既在表演、偽裝一個別的身份,又是一個真正的肉身在參與,過程中的對話、遭遇都是我以肉身經曆的,一切都是實實在在發生的。

相親過程中,也遇到過對她動手動腳的人。圖/鳳凰衛視《相親100次》

麵對那些也許真的喜歡“子欣”的人,我也並不是完全沒有道德包袱。我能做的就是認認真真善後,並且隻跟他們見一麵,絕對不會去過多地占有,盡量把傷害減到最小。如果這個人經濟條件不是很好,我會想辦法跟他AA。

我最後在子欣的微信號上做出公開聲明,也是我從個體、從一個人的角度,給這些人的一個交代。

子欣告別語。更受相親市場歡迎的“子欣”也證明,相親市場是可操控可改變的,在相親市場受到的評價完全不可用來做自我評價參考。圖/受訪者提供

我當然不想傷害別人,或者給別人造成困擾,但是我也不會因此而不去做這個事情。

《相親100》被媒體報道後,我在網絡上收到了各種各樣的輿論,有誇我獨立有想法的,也有外貌羞辱、年齡攻擊的,一開始我懟了幾條,比如有人罵我眼神很凶很恐怖,我就會回,凶的就是你。

但更多時候,我像一個幕後操控者一樣把自己抽離出來,在很認真地看,還截圖保存了很多——因為這些是我作品的一部分。抽離出來之後我就隔離了評論中對我的否定,因為他們罵的不是真正的我。

我從2021年10月份開始跟媒體聊這個項目,我很期待看到它在社會場域上引起的反應,跟媒體合作是我作品計劃中的。因為它是行為藝術,或者叫社會介入性藝術,我需要流量去擴散它的一個公眾影響,獲得反饋是它的一部分。

可能因為大家都是在同一個太陽底下的個體,我的個體經驗,其實也是群體經驗,《相親100》的確引發了關注。

我看到報道下麵,一些比較傳統的男性女性罵我會比較狠一點,可能我觸犯到了他們自己接受不了的一些東西;也有些人因為我大齡未婚女青年的身份感到共鳴,從而去反思這個相親製度;大部分人並不能理解我是在做作品,畢竟行為藝術的大眾認知度並不高;

盡管作品本身是從人本身、相親本身出發,看相親如何把我們每個人去數據化、物化,同時相親又把婚姻變成了一個可以工具化和量化的東西。

但我也觀察到這件事如何被媒體消費成關於性別、關於婚姻、關於相親的一個個故事。我自己作為一個女性個體,在作品中我也是被對方(相親對象)消費的。

當很多媒體帶著這種性別視角去寫文章,去點出相親中的問題,的確讓很多跟我遭遇過同樣困境比如年齡焦慮、婚戀焦慮的人,找到點力量。

有的媒體需要的是故事性,有的媒體需要按照自己的角度和方式吸引流量,有的媒體甚至沒有采訪過我,我覺得都ok。

我是把自己交出去的,我接受這樣的結果和解讀,而且我相當配合,對方要什麽資料我都可以給。我也並不辯論,如果控製了,它就失去了客觀性。

因為這個作品,我還被邀請參加了以女性為主題的演講,其實我以前並不強調自己的性別,可能碰巧這些年性別議題比較火,我的作品引起關注的原因之一,也是因為我的女性身份。

黃引參加演講,提及除了男性對女性的物化外,也指出女性潛意識裏認可男強女弱,一定要找一個人依靠的想法,是一種對男性的物化。圖/勵英廣州

我以前甚至是非常排斥作品的性別立場的,但現在看來,我不是反感女性主義本身,我是反感那種被扭曲的女性主義,很多女性氣質很濃厚的展覽,是消費女性的行為。

相親作品之後,我不再刻意去壓抑自己的性別主體,以前我是壓抑的,比如我很喜歡植物、花草,女性通常會喜歡花花草草,我以前不大會畫這種,現在也開始畫,畫風景寫生,當然我會有我的角度,跟肉眼看到的風景並不一樣。

但我並不想從此把自己定義成一個行為藝術家,流量不是我日常創作的核心追求。如果有一天這個項目的文字、截圖、報道被展覽,也隻是文獻,不是作品本身,我認為作品本身就是這個行為的過程,它已經結束了。

《相親100》並不是我第一次探討這個時代對人的物化。我之前有拍賣過自己的數據隱私,就是我用了10年的電腦;我還拍賣過我的微信賬號;還拍賣過我的8小時工作時間……

2018年,黃引《拍賣》係列之一,拍賣自己的個人電腦及其10年數據。

無論是高速發展的科技、豐富到膨脹的物質生活,還是意識形態環境的變化,都在規訓我們,逼著我們適應,可如果回想一下我們兒時的世界,會發現生活發生了巨變。

我非常感興趣這些變化作用於人之後,帶來的各種各樣的異化。比如最簡單的場景是我們很多人每天都要從一個盒子移動到另一個盒子,中間也是被盒子運過去的。

在我最新展出的作品《狧shi》裏,探討的就是新冠疫情對人的異化。我編造了一個古生物“狧”,用的是人的舌頭為原型。因為疫情剛發生時,我一個人在宋莊駐留,隔著屏幕看著手機上每天各種各樣的疫情新聞,今天刷屏的明天又被辟謠……話語作為信息客體,是沒有原罪的,每個人都可以說話,但什麽聲音被發出來什麽聲音不會被聽見,背後又有很多的框架和規則。

《狧shi》與《相親100》是黃引同時期進行但完全獨立的作品,唯獨“狧”受火刑,與她經曆過的輿論網暴有關。圖/《狧shi》動畫短片

無論是拍賣係列、《相親100》還是《狧shi》,都是我2016年研究生畢業以後的嚐試。

《萬能藥水》 70cm×80cm 布麵丙烯 2017年

因為畢業前,在學校的那些年,我天天畫畫,卻一直沒有找到一種我真正可以去實現我想法的方式。我一直非常理想主義,想要用藝術創作去影響這個世界,關注的都是環保、女權這種非常宏大的議題,但沒有找到方法前,表達很自我也很真空,顯得非常幼稚。

而且當時在我就讀的油畫係,大家更加注重你去創造一幅有你自己風格的畫,或者成為一個被人記住的藝術家。

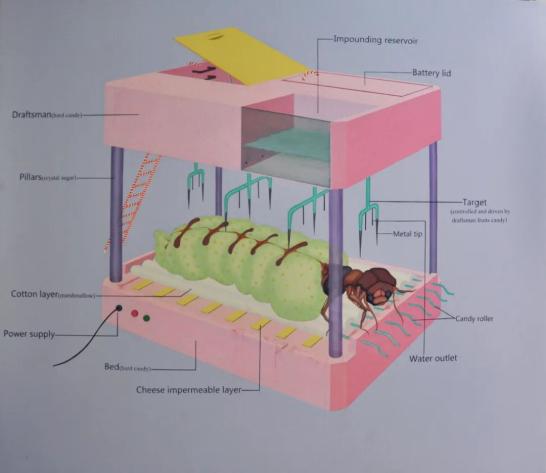

《糖果刑器——致卡夫卡》布麵丙烯 160cm×140cm 2013年

所以我常常懷疑我畫畫的意義到底是什麽,就是拿出去展覽,然後賣,拿這個錢生活嗎?我不想這樣。

直到我畢業以後,真的成為藝術家去創作時,我發現自己仍然想要通過作品去做公眾表達,而不是很被動地等待別人來發掘我,拍賣、相親等項目都是我真正想做的行為。

就像我選擇現在這個時機做展覽(她的新個展《沉默,在湧動的溫軟裏》,包含了動畫《狧shi》及她的手繪原畫)一樣。疫情結束了,大家開始瘋狂地出去旅遊,好像一下子什麽都忘了,這三年什麽也沒發生過似的,讓我感到一種荒誕

,希望人們借我的作品,重新去反思一下這一段時光。

所以,我完全不排斥,以藝術為出發點接觸到大眾,讓大眾參與其中。

這樣的我也許並不適合主流的藝術市場,純靠賣畫去生活。我會選擇靠兼職教書這些方式去養活自己,失去一點時間的自由,但保證我的創作自由。