2月24日伊朗德黑蘭正在進行一場普通的新聞發布會。對於衛生部副部長哈利奇而言,這種場麵已經見怪不怪了,但是旁觀者都明顯感覺到了他的疲勞。現場人員都看到他不住地擦汗和咳嗽,表情十分痛苦。大家理解他的疲憊,今年2月以來伊朗新冠肺炎疫情以聖城庫姆為中心不斷向外擴散,危險愈演愈烈。哈利奇每天奔波在抗疫一線,既要接受記者采訪,又要與一線救治人員處理防治問題,忙得不可開交。然而壞消息隨後傳來,哈利奇新冠病毒檢測呈陽性,之前的流汗、咳嗽其實都是病毒在他體內蔓延的表現。麵對這多舛的命運,哈利奇在網絡平台調侃稱“病毒是民主的,不認識貧窮和富貴”。

確實如此,此次伊朗的新冠病毒已經連連擊倒許多伊朗精英。其中包括23名的議會成員,還有伊朗負責女性和家庭事務的副總統瑪蘇梅·埃卜特卡爾,議會國家安全與外交委員會主席穆傑塔巴·祖努爾,國會議員馬哈默德·薩德吉,德黑蘭第13區的行政長官穆爾塔紮·拉曼紮德,庫姆市負責疫情管理的最高官員穆罕默德·雷紮·加迪爾等。除此之外,伊朗最高領袖顧問委員會的一名成員和前駐梵蒂岡大使相繼因病去世。以上事實表明上到副總統下到地方長官,無論從職位還是從患病數量上看,伊朗精英受到的打擊都過於突出。這使人們不得不產生疑問,新冠病毒在伊朗為何如此“反精英”。

一、既患寡又患不均

新冠病毒不同於其他病毒,它傳播速度快、傳播能力強,這使得它無孔不入,在全世界肆虐。中國的經驗表明有效的隔離是阻止病毒傳播的關鍵,隔離的關鍵在於醫院的收治和集中治療。對伊朗而言,醫療資源的稀缺稀釋了社會精英們尋租的可能,有限的醫療資源根本無法滿足疫情防治的需求,因此伊朗可能陷入“既患寡又患不均”的尷尬之中。

在《中國新聞周刊》采訪過程中,中國前駐伊朗大使華黎明指出,伊朗曆史中沒有發生過大規模的疫情,非典、H1N1等疫情都沒有在伊朗大規模爆發。因此,伊朗沒有任何防控大型瘟疫的經驗,有效的防控手段和措施也是缺失的。與此同時,伊朗的醫療水平有限,盡管德黑蘭存在一些大型醫院,但是更多的仍然是專科醫生的小診所,首都以外的醫療資源則更加稀缺。[1]可想而知,隨著病毒的來襲,這些專科門診將難以應對,因此伊朗不得不在庫姆仿效中國經驗,建起了伊朗版的“火神山”與“雷神山”醫院,也正因為醫療資源的稀缺,衛生部副部長也不得不居家隔離,而非被醫院收治。

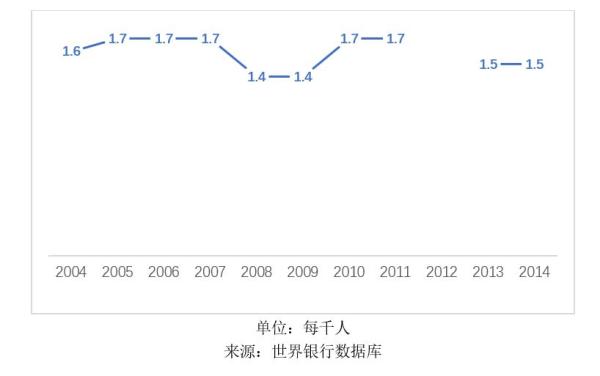

事實上,資源的稀缺才是分配不均的根源。受美國製裁的影響,伊朗整個國家如同篩子,經濟和社會到處都是需要彌補的破洞,經濟低迷和分配不公在去年一度引發社會騷亂和政治動蕩。而衛生投資與經濟發展密切相關,很顯然伊朗在這方麵投入並不充分。世界衛生組織的數據顯示2014年伊朗衛生總支出占國內生產總值的百分比為6.9%,要高於同期沙特的4.7%,但是伊朗GDP僅相當於沙特的一半左右,伊朗人口數量則近三倍於沙特,這一事實反映了伊朗醫療投入的不足。與此同時,伊朗醫療資源的緊張狀態也可以從世界銀行的數據中窺探出來。2004年到2015年伊朗內科醫生人數總體上處於下降態勢,在2014年到2015年間,伊朗內科醫生比例由每千人1.4862名下降到每千人1.14名。同一時期,伊朗醫院病床數量整體上也處於下降態勢,由每千人1.6張病床下降為每千人1.5張病床。

圖表 1 伊朗內科醫生比例

圖表 2 伊朗醫院病床比例

以上有限的數據表明,在凶猛的新冠病毒麵前,伊朗無論是救治力量還是收治能力都將麵臨考驗。進一步而言,伊朗醫療資源的普遍不足、新冠肺炎病毒的凶惡本性,某種程度上正是病毒直指精英的原因。

二、聚禮政治化的後果

禮拜是伊斯蘭教最關鍵的儀式。無論男女,從青春到年老,所有穆斯林都必須奉行這一宗教義務。在宗教學者看來,盡管禮拜定時打斷穆斯林的日常生活,卻幫助穆斯林進入一個無需中介、直通真主的境界。在清真寺進行的周五聚禮至關重要,不僅具有純粹的宗教意義,還具有深遠的政治和經濟意義。[2]然而另一方麵,聚禮也會造成大規模的人群聚集,為病毒的傳播創造條件,伴隨著悠揚的《古蘭經》誦讀聲,新冠病毒肆意蔓延,危險遍布整個清真寺……

除此之外,伊朗的周五聚禮活動與其他國家不同。伊斯蘭革命之後,伊朗建立了政教合一的伊斯蘭政權。這一政權具有兩個特征,即政治製度的伊斯蘭化和伊斯蘭宗教製度的政治化。其中最為顯著的改變就是聚禮活動的政治化和領拜人的官僚化。自1979年開始伊朗最高領袖霍梅尼不僅親自任命聚禮的領拜人,還設立領拜人中央書記處,領拜人成為動員人民支持政府的主要力量。1984年領拜人承擔了動員人民參與伊朗議會選舉的重任,1987年在伊斯蘭共和黨解散後,領拜人控製的清真寺則成為伊朗社會團結和人民動員的重要組織。[3]

此次伊朗疫情的中心是聖城庫姆,當地埋葬著什葉派創始人阿裏的妻子、穆罕默德的女兒法蒂瑪。被稱為“宗教首都”的庫姆估計有150多座清真寺,穆斯林民眾經常聚集其中,進行禮拜活動。另外當地神學院培養了大批伊斯蘭教神職人員,這些人成為伊斯蘭政權的中流砥柱,直接負責聚禮活動。與此同時,這些神職人員還是霍梅尼“回歸伊斯蘭”思想的忠實追隨者。霍梅尼認為,“回歸伊斯蘭”的重點在於引導國家精英遵從伊斯蘭教義,而神職人員則需要通過聚禮活動,將這些精英聚集起來,在清真寺中宣講伊斯蘭教義和政治理念,從而監督地方政府和精英階層。[4]換言之,對伊朗而言,清真寺不僅是宗教聖地,還是政治集會的場所,每逢聚禮日國家精英和普通民眾相聚一堂,呼吸同樣的空氣,也因此平等地遭受病毒的襲擊。

三、議會選舉的悲歌

2020年2月21日伊朗第11屆議會選舉正式開始,2月23日伊朗內政部長法茲利宣布參加議會選舉投票的人數為2451.2404萬人,投票率為42.57%。而此次議會選舉結果不出所料,主張對美強硬的保守派力量取得大勝,獲得290個議席中的220個,而改革派力量僅取得20個議席,此次議會選舉真實反映了伊朗未來的政治走向。

然而,議會選舉結束後並非所有勝選者都充滿喜悅。其中,保守派成員法蒂瑪·拉赫巴爾不幸感染新冠病毒,並於勝選後的3月7日去世。另外,相關報道稱目前已有23名議員感染新冠病毒,占議員總數的8%左右。[5]議員感染比例遠遠高於一般民眾。究其原因,與之前的選舉活動不無關係。

伊斯蘭議會是伊朗的最高立法機構,在伊朗政治生活中占據著重要地位,具有多元性、競爭性和民眾廣泛參與的特點,因此成為伊朗各方政治勢力激烈角逐的舞台。[6]議會議席按照選區分配,全國207個選區基於選民人數產生一定數量的議席,並單設五個非穆斯林議席。根據伊朗憲法規定,參選人必須是年齡在30到75歲之間的伊朗公民,並且擁護伊斯蘭革命、憲法和神權統治,具有一定學曆。議員候選人如果是國家公職人員必須辭職後參加選舉,教法學家和前文提到的聚禮領拜人禁止介入選舉。候選人有20天的競選時間,競選方式包括媒體宣傳、清真寺聚禮的宣講和大學的演講等等。[7]此次議會選舉共有7148名候選人參與競爭,毫無疑問,這些人都是伊朗各階層的精英,他們從2月13日開始選舉造勢活動,用一周時間向選民拉票。熱鬧的競選行動也增加了候選人在病毒中暴露的風險。直到投票前的2月19日,伊朗才報告首例新冠肺炎病例。可想而知,在此之前病毒如同幽靈一般,隨著選舉活動的不斷升溫,在這個國家四處遊蕩。四處奔走的伊朗精英們很容易遭到他們的毒手。

總而言之,此次疫情帶給伊朗極大的傷痛,最近的油價暴跌則使伊朗經濟雪上加霜。正如哈利奇所說,“病毒是民主的,不認識貧窮和富貴”,席卷而來的病毒直指伊朗精英,使他們遭受與普通人一樣的命運。然而,曆史如同詩人,不會重複,但是善於押韻。如果不吸取教訓,就隻能與厄運重逢。

(作者:殷金琦,北京大學區域與國別研究院2019級博士生,北京大學區域與國別研究院“燕南66”優創團隊出品)

參考文獻

[1]

李靜、曹然:《伊朗疫情壞消息頻出:衛生部副部長確診、死亡率超高、防控經驗匱乏》,《中國新聞周刊》2020年3月5日,網址http://www.inewsweek.cn/world/2020-03-05/8633.shtml,上網時間:2020年3月9日。

[2] 薩義德·侯賽因·納速爾:《伊斯蘭教》,王建平譯,北京:上海古籍出版社2008年版,第89-91頁。

[3] 冀開運、藺煥萍:《二十世紀伊朗史》,蘭州:甘肅人民出版社2002年版,第208頁。

[4] 馬麗蓉:《清真寺與霍梅尼革命及其影響:伊朗核問題新解》,《阿拉伯世界研究》2010年第13期,第14頁。

[5] James Snell, Coronavirus tests Iran’s limits, The Arab Weekly,

March 2nd,2020,

https://thearabweekly.com/coronavirus-tests-irans-limits,上網時間:2020年3月9日。

[6] 王猛:《伊朗議會政治嬗變的曆史透視》,《阿拉伯世界研究》2017年第4期,第4頁。

[7] Constitution of the Islamic Republic of Iran,

https://wipolex.wipo.int/en/text/332330,上網時間:2020年3月9日。

華客網:上到副總統下到地方長官 新冠為何直指伊朗精英?